L’air fétide du radicalisme rigide

Il y a environ un siècle, la célèbre anarchiste Emma Goldman était à une fête, quand un jeune homme la prend à part. “Avec un visage grave, comme s’il allait annoncer la mort d’un camarade,” l’homme lui dit “qu’il n’était pas très avisé de la part d’un agitateur de danser”. Selon lui, cela donnait une mauvaise image du mouvement révolutionnaire. Goldman était bourrée, et lui répondit grosso modo d’aller se faire voir. On dit de cette rencontre qu’elle est à l’origine de la phrase de défense célèbre de la joie et du jeu, souvent attribuée à Emma Goldman : “Si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution”. Mais il ne s’agissait pas seulement de danse. Pour Goldman, le conformisme et le contrôle de soi étaient inhérents aux mouvements radicaux eux-mêmes, et les militant.e.s étaient supposé.es faire passer leur “cause” avant leurs propres désirs.

Un siècle plus tard, si les règles ont peut-être changé, quelque chose continue de traverser de nombreux espaces politiques, mouvements et milieux, en sapant leur puissance de l’intérieur. Ce quelque chose, c’est l’appréhension vigilante des erreurs chez soi et les autres, le triste confort de pouvoir ranger les événements qui surgissent dans des catégories toutes faites, le plaisir de se sentir plus radical.e que les autres et la peur de ne pas l’être assez, les postures anxieuses sur les réseaux sociaux avec les hauts des nombreux “likes” et les bas de se sentir ignoré.e, la suspicion et le ressentiment en la présence de quelque chose de nouveau, la façon dont la curiosité fait se sentir naîf.ve et la condescendance fait se sentir juste. Nous pouvons le sentir apparaître à certains moments, quand nous sentons le besoin de nous comporter d’une certaine manière, de haïr les choses qu’il faut haïr, et d’avoir les bons gestes. Nous nous sommes déjà trouvé.es des deux cotés de ses tendances puritaines, comme pur.es et comme corrompu.es. Mais surtout, ce quelque chose est une hostilité à la différence, à la curiosité, à l’ouverture et à l’expérimentation.

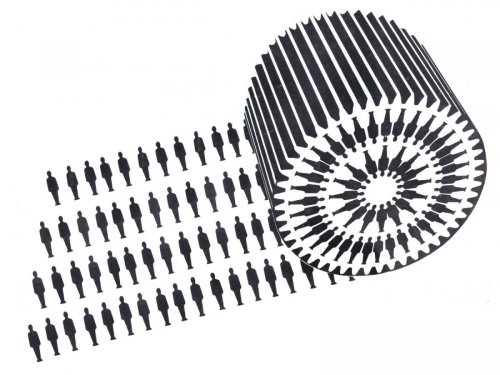

Il n’est pas possible de décrire totalement ce phénomène, parce qu’il est en constante évolution et qu’il se redistribue sans cesse. Il ne peut pas se réduire à certaines personnes ou certaines attitudes. Ce n’est pas comme s’il était juste dû à une bande d’abruti.es qui pourrissent les mouvements et détruisent les dynamiques de l’intérieur. En fait, la recherche anxieuse de celles et ceux sur qui reposerait la faute ou des attitudes précises à blâmer fait même partie de ce processus toxique. Personne n’est immunisé. On le ressent à plein d’endroits, mais il est difficile d’en parler, et ça fait finalement peu de sens d’en faire une affaire. C’est plutôt comme une sorte de gaz : il circule en permanence, nous influençant à notre insu, et nous menant vers toujours plus de rigidité, de fermeture et d’hostilité. C’est un air qui nous fait tousser des certitudes : certain.es se sentent provoqué.es, attaquent en retour ou reculent au contraire, d’autres cherchent des sirops anti-toux, mais rien de tout cela n’arrête le virus. Selon nous, il n’y a pas de remède miracle, pas de masque protecteur, pas de solution unique.

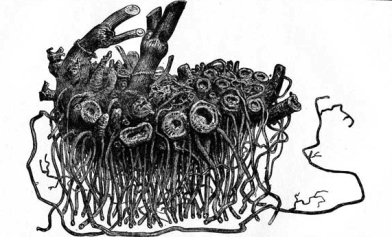

Nous appelons cette force le radicalisme rigide. C’est à la fois une façon déterminée d’être et un moyen de détermination. Il détermine, dans le sens où il cherche à corriger, percevant les mouvements comme immédiatement erronés. Corriger, c’est à dire voir tout comme fautif, et traiter les luttes ou les projets comme déficients. Il détermine aussi dans le sens où il cherche à tout rendre permanent, en changeant les pratiques fluides en des façons d’être stagnantes. Quand la rigidité prend le dessus, la transformation et la créativité disparaissent.

Un exemple flagrant de radicalisme rigide est celui du groupe états-unien Weather Underground, un groupe militant de blanc.hes anti-impérialiste des années 70. Ils et elles sont surtout connu.es pour avoir attaqué à la bombe différentes infrastructures publiques ainsi que des monuments, dans le but de rendre les blanc.hes aux États-Unis plus conscient.es de l’impérialisme US, notamment le massacre du peuple vietnamien et les assassinats des Black Panthers. Cherchant à approfondir leur engagement politique, ils et elles avaient adopté la pratique d’auto-critique des maos. Les sessions d’auto-critique, qui pouvaient durer des heures voire des jours, consistaient pour les membres du groupe à discuter de leurs faiblesses, de leurs erreurs tactiques, de leur investissement affectif, leur préparation à la violence ou même de leur inclination sexuelle de façon à rompre tout attachement avec l’ordre dominant et produire une façon d’être révolutionnaire. Paradoxalement, cette tentative de se purifier de tout conformisme envers l’idéologie dominante les a amené.es à une écrasante conformité militante, associée à des injonctions permanentes pour tendre vers les actions les plus radicales possibles.

L’atmosphère toxique du Weather Underground n’est pas une fable visant à mettre en garde contre certaines idées ou pratiques, comme si nous pouvions simplement apprendre de leurs erreurs et faire mieux la prochaine fois. Le radicalisme rigide n’est jamais plus fort que lorsque les gens sont persuadés d’avoir les bonnes réponses. À l’inverse, le Weather Underground est un exemple palpable de la façon dont les milieux radicaux peuvent être à la fois ressentis comme étouffants, inéluctables et justes voire même agréables. Et si la rigidité congelée du maoisme des années 70 peut aujourd’hui sembler désuète ou lointaine, cela ne veut pas dire que le radicalisme rigide a disparu, mais seulement qu’il a pris d’autres formes.

Avoir la bonne politique [1]

Aujourd’hui, une des façons qu’a le radicalisme rigide de se matérialiser est la notion de “bonne politique” ( en anglais “to have good politics”). Dans beaucoup de milieux, c’est devenu une expression commune pour qualifier un individu ou un groupe, ils ou elles ont “une bonne politique”, autrement dit leur façon de penser et d’agir est considérée comme correcte. Qu’est-ce que cela veut dire, avoir “une bonne politique” ? Qu’est-ce qu’il se passe quand la politique est devenue quelque chose que quelqu’un.e a et pas quelque chose que les personnes font ensemble, comme une pratique commune ? Qu’est-ce qu’il se passe quand les pratiques communes doivent toujours être énoncées à l’avance et leur valeur démontrée ? De plus en plus, selon nous, avoir la bonne politique revient à dire que l’on défend les bonnes positions, que l’on dit les choses qu’il faut dire, que l’on publie les vrais trucs radicaux sur Facebook, Twitter ou Tumblr, que l’on call out (dénonce) les personnes qui ont tord, et que l’on a des opinions bien renseignées.

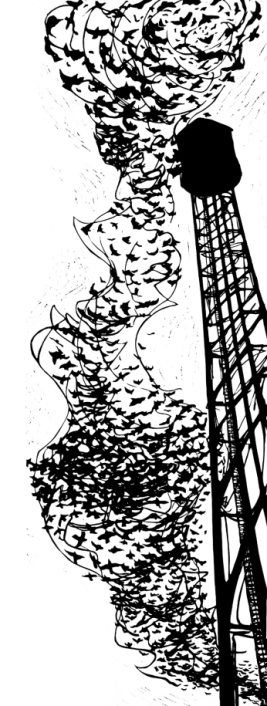

Nous sommes encouragé.es – et nous nous encourageons souvent les un.es les autres - à porter nos positions politiques et nos analyses comme des badges, des marqueurs de distinction. Quand la politique devient quelque chose que nous avons, comme la mode, elle doit toujours être visible pour fonctionner. Les actions doivent être rendues publiques, les positions doivent être prises, et nos vies quotidiennes doivent être démontrées bruyamment aux autres. Chacun.e est encouragé.e à calculer ses engagements politiques sur la base de la façon dont ceux-ci seront perçus, et par qui. La politique devient un spectacle qu’il faut jouer, une performance. Ceci atteint des sommets en ligne, où partager les bonnes choses en employant les bons mots semble être la seule façon qu’ont les gens de s’appréhender. Les groupes doivent regarder en eux et procéder à l’évaluation constante d’eux-mêmes sur la base de ces idéaux puis les projeter vers l’extérieur, proclamant leurs intentions, leurs valeurs, leurs programmes et leurs missions.

Mais puisque que chacun.e ne peut avoir de bonne politique qu’en relation avec une personne qui ne l’a pas, le radicalisme rigide tend à une comparaison et une évaluation permanente. Souvent, la meilleure façon d’éviter l’humiliation de ne pas avoir “la” bonne politique est de trouver d’autres présentant un quelconque manque, dans la pratique militante, la radicalité, la maîtrise des questions liées aux oppressions, ou d’autres choses encore. Personne ne peut correspondre complètement à ces idéaux perfectionnistes, ce qui fait que nous sommes tou.te.s réduit.es à ressentir la peur et la honte en permanence.

Quand les radicaux.ales s’attaquent mutuellement sur le plan de la “bonne politique à avoir”, c’est en partie lié au fait qu’il s’agit d’un plan sur lequel les gens peuvent exercer une forme de pouvoir. Si nous sommes individuellement incapables d’affronter le capitalisme et les autres structures oppressives, voire que nous sommes même incapables de mettre en place des formes de vie alternatives, il nous reste toujours la possibilité d’attaquer les autres pour leurs erreurs politiques, et nous disant à nous mêmes que ces attaques sont l’expression de notre radicalité. À ce jeu de la “bonne politique” et du radicalisme rigide nos ennemi.es ne sont pas les capitalistes, ni les suprémacistes blanc.hes, ni la police ; ce sont les autres, celles et ceux qui luttent pour la bonne façon de critiquer et d’attaquer le capitalisme, la suprématie blanche et la police. La comparaison et l’évaluation d’autres camps ou courants peuvent devenir tellement présentes qu’elles en deviennent une fin en elles-mêmes : la rencontre avec de nouveaux courants doit alors être abordée par la recherche méfiante des défauts qu’ils présentent. Nous en venons finalement à découvrir les autres – leurs croyances, leurs engagements, leur valeur – sur la base de leur capacité à mettre en avant leur position et dans la façon dont nous évaluons cette position au regard de la nôtre.

Le radicalisme rigide n’est donc pas un courant politique, mais une tendance qui traverse aujourd’hui de nombreux courants et milieux. Dans certains milieux, la valeur se juge à la volonté de mener des actions directes, des émeutes, de casser ou s’affronter à la police. Dans d’autres, c’est la capacité à élaborer une grille de lecture anti-oppressions, à éviter des remarques ou propos oppressifs, et la dénonciation de celles et ceux qui en font. Dans d’autres encore, c’est la capacité à éviter de travailler et à vivre sans payer de loyer. Dans certains, c’est l’adhésion à une vision de la gauche ou de la révolution, et dans d’autres la conviction que la gauche est morte et la révolution un fantasme. Dans quelques uns, c’est le fait d’avoir participé à de nombreux projets, d’avoir un bon réseau. Dans chaque cas, on retrouve cette tendance à disqualifier les engagements et les valeurs d’autres milieux et de dénoncer leurs incohérences. Poussée à l’extrême, cette tendance génère une forme de sectarisme qui s’alimente par le simple fait d’avoir un discours sectaire.

Les nouveaux.elles arrivant.es sont immédiatement placé.es dans une position de dette : ils et elles doivent s’impliquer, se sacrifier, et faire preuve d’une analyse correcte en constante réactualisation. Qu’il s’agisse d’une performance dans le langage anti-oppressif, de ferveur révolutionnaire, de détachement nihiliste ou même d’un dress-code implicite, celles et ceux qui ne sont pas familier.es avec les attentes du milieu sont condamné.es dès le départ à moins de se mettre à niveau et en conformité. Plus ou moins ouvertement, ils et elles courent le risque d’être critiqué.es, moqué.es voire exclu.es pour n’avoir pas compris, même si ils et elles sont souvent celles et ceux que « la bonne politique » est censée soutenir : celles et ceux avec peu d’éducation formelle, qui n’ont pas été exposé.es aux milieux radicaux et à leurs pratiques, mais qui ont un enjeu réel à lutter.

Rien de tout cela ne suggère que nous devrions être moins exigeant.es en ce qui concerne la reproduction des oppressions, ou que la radicalité serait problématique, ni que toutes les pratiques radicales sont déficientes ou mauvaises. Nous pensons qu’élaborer une analyse, nommer les erreurs, et assumer les conflits sont autant de choses indispensables. Défaire le radicalisme rigide n’est pas une invitation à bien s’entendre, ou taire les conflits pour privilégier l’action. Et ça n’est certainement pas une invitation à moins de radicalité. La capacité des gens à défaire les oppressions, faire de l’action directe, ou éviter de vendre du travail ou payer des loyer peut approfondir les failles de l’ordre dominant. Tout cela peut permettre d’accroître les possibles et d’engager des transformations. Mais n’importe laquelle de ces pratiques peut aussi devenir une mesure de comparaison et d’évaluation qui finit par dévaluer d’autres pratiques et essouffler les capacités collectives d’émancipation.

Quand les pratiques de lutte circulent dans un monde dominé par l’hypervisibilité et la rigidité, il y a un ensemble énorme de choses qui ne comptent pas, et qui ne pourront jamais compter : les choses incroyables que les gens font quand personne ne les regarde, la façon qu’ont les gens de prendre soin les un.es des autres tranquillement et sans reconnaissance, les hésitations et les balbutiements qui viennent dans la rencontre avec d’autres façons de vivre et de lutter, tous les actes de résistance et de sabotage qui restent secrets, la lente transformation qui prend des années voire des décennies, et tous les mouvements, les luttes et les projets ineffables, qui ne pourront jamais être complètement capturés par des mots ou vantés publiquement.

Ces tendances en ont poussé plus d’un.e à abandonner les milieux radicaux. C’est la réduction des possibles induites par la rigidité : soit tu continues dans une atmosphère étouffante et appauvrissante, ou bien tu abandonnes et tu tentes ta chance dans la forme de vie offerte par l’ordre dominant. Pour beaucoup, ce n’est même pas un choix dans la mesure où leur survie dépend des espaces gagnés par la rigidité. En ce sens, le radicalisme rigide peut être létal.

Puisque le radicalisme rigide implique un sens du devoir et de l’obligation, il y a cette impression permanente de ne jamais en faire assez. Dans ce contexte, le burnout dans les espaces radicaux n’est pas juste le fait de s’épuiser à la tâche, c’est souvent un nom de code pour décrire le fait d’être blessé.e, affaibli.e, usé.e. Ce qui nous épuise ce ne sont pas les longues heures passées à militer, mais le sentiment de honte, l’anxiété, la méfiance, la compétition et le perfectionnisme.

Il peut être difficile de discuter de tout cela publiquement. On peut facilement être taxé.e d’oppressif.ve, de libéral.e, ou de réactionnaire. Pour cette raison, beaucoup de conversations à ce sujet n’ont lieu qu’entre personnes qui se connaissent et se font suffisamment confiance pour savoir qu’ils et elles ne seront pas reçues par une suspicion ou des critiques immédiates. Dans ces discussions plus intimes, il y a plus d’espace pour se questionner et s’écouter, laisser la place aux subtilités, aux nuances et à l’empathie qui sont le plus souvent absentes quand le radicalisme rigide prend le dessus.

Défaire le radicalisme rigide

Faire face au radicalisme rigide ne doit pas revenir à l’énoncer et l’attaquer, mais plutôt à le comprendre pour apprendre à le dissiper. Puisque ces tendances sont liées à la peur, à l’anxiété, à la honte – c’est-à-dire à nos désirs profonds et au sens que nous donnons à ce que nous sommes et ce que nous devenons – nous pensons qu’il faut l’approcher avec soin et compassion. Une chose est claire : tous les mouvements ont des phases de rigidité et d’autres dans lesquelles il semble possible qu’émergent de nouvelles choses.

Nous hésitons à donner des exemples clairs, pour deux raisons. Premièrement, le radicalisme rigide se nourrit d’une tendance à mettre les gens et les initiatives sur un piédestal, en convertissant un radicalisme de vécu et en transformation en des idéaux et des normes fixes. « Nous avons fait ça et ça nous a aidé » devient vite « ça a aidé donc vous devriez faire ça ». Deuxièmement, si l’hypervisibilité fait partie du problème aujourd’hui, il y a un intérêt clair à passer sous le radar. Les expérimentations en douce sont une façon d’éviter le piédestal comme la police.

Dans notre livre, plutôt que de discuter des exemples spécifiques de mouvements, nous essayons de parler avec les gens engagés dans différents projets et lutte et d’en tirer ce que nous appelons des notions communes : des sensibilités partagées qui soutiennent la transformation et la possibilité de faire exister de nouvelles capacités. L’une d’entre elle est la confiance. Beaucoup des gens que nous avons rencontrés nous ont parlé de l’importance de la confiance – le fait de sentir que l’on nous fait confiance comme celui de pouvoir se faire confiance ainsi qu’aux autres – comme d’un ingrédient crucial de leurs luttes. Pour autant ce serait se tromper que de transformer la confiance en un impératif. La confiance est un cadeau risqué. Comme toutes les notions communes, c’est le nom fragile que l’on donne à quelque chose que les gens créent ensemble. Lorsqu’on les porte comme une insigne ou qu’on s’y attache comme à une identité, les notions communes meurent, détachées des processus et des relations qui les font exister.

Le radicalisme rigide est toujours au bord de l’effondrement, et quelque chose d’autre est toujours prêt à apparaître. Il y a des ouvertures, des expérimentations, et des découvertes collectives de façons nouvelles et anciennes de se mouvoir qui laissent entrer un peu d’air frais. Et pour la même raison que personne n’est immunisé contre son poison, n’importe qui peut contribuer à le défaire. Beaucoup de gens discutent de la façon de se défaire de ses tendances dans les milieux auxquels ils appartiennent. D’autres fuient le radicalisme explicite, créant quelque chose de nouveau aux marges de l’ordre dominant et des espaces radicaux visibles. En prenant la tangente avec un groupe d’ami.es, certain.es ont réussi à créer des alternatives plus discrètes et des espaces où il est possible de s’essayer à de nouvelles façons de s’organiser et de faire revivre des possibilités qu’on croyait enterrées.

Nous pensons que la rigidité disparaît en activant, en attisant et en intensifiant le pouvoir partagé, et en le défendant avec détermination et tendresse, en d’autres termes, en trouvant comment transformer nos propres situations, prendre soin les un.es des autres, s’écouter, expérimenter et lutter ensemble.