Loi sur l’autonomie des universités en 2007, Parcoursup en 2018, réformes des collèges en rafale ces dernières années, réorganisation des écoles primaires en 2008, mutations incessantes des programmes au lycée… L’enseignement public est la pâte à modeler des gouvernements qui se succèdent pour imposer leur vision de la société. Avec Macron, l’étau se resserre. La réforme des lycées et la loi dite « de l’école de confiance » en train d’être votée constituent un changement radical dans la définition de l’éducation publique. D’un côté le statut des enseignant·es se rapproche de celui des militaires, avec interdiction de critiquer l’institution, les drapeaux et les paroles de l’hymne national qui font leur entrée dans les salles de classe, et de l’autre côté, les lycéen·nes désormais trié·es dès la seconde, sans droit à l’erreur. Pendant que les établissements privés bénéficient d’une nouvelle logique de choix d’options à la carte, le métier d’enseignant·e se précarise à une vitesse folle sous prétexte d’austérité, la mise en concurrence des lycées accroît les inégalités territoriales et les conditions matérielles d’apprentissage se dégradent. Bref, la volonté de casser l’école publique, aussi vieille que le libéralisme, est en passe d’aboutir avec Emmanuel Macron et son ministre Blanquer. Les (futur·es) lycéen·nes sont bien entendu concerné·es, mais aussi toute personne qui voit dans l’éducation autre chose qu’une mise au pas de la jeunesse. Jef Klak a rencontré trois profs pour comprendre de quoi il retourne et comment lutter pour une école encore éprise de liberté, d’esprit critique et de justice sociale.

Avec le concours de Ferdinand Cazalis

Les modifications de fond de l’enseignement public ne semblent pas dater de la réforme Blanquer du Bac proposée en 2019, mais au moins de Parcoursup, et des nouvelles modalités d’entrée à l’université… Pouvez-vous revenir en premier lieu sur ce qui a changé à ce niveau ces dernières années ?

De 2002 à janvier 2018, la répartition des élèves dans les universités était pilotée par le ministère, via APB [1], un logiciel de répartition post-bac qui traitait les demandes des élèves dans l’ordre de leurs préférences. À partir de 2017, le dispositif Parcours-Bac a été amorcé, instaurant la suppression de la hiérarchisation des vœux des élèves. Après un classement des bachelier·es par les universités et les écoles supérieures, selon des critères variables et souvent inconnus, les dossiers étaient triés par une base de données, puis remis à l’Éducation nationale.

La règle était encore de satisfaire au maximum les choix des élèves. L’entrée à l’université restait un droit, avec pour seules limitations le lieu d’habitation du ou de la candidat·e d’une part et, d’autre part, le nombre restreint de places dans les filières sélectives, comme les classes préparatoires. Aujourd’hui, chaque branche de chaque université fait son propre classement sans aucune obligation de transparence sur ses règles et ses critères de classement. Le choix, l’envie, la projection des élèves ne sont plus pris en compte, sauf pour les « premier·es de cordée ». Les autres ne savent plus où elles et ils ont des chances de pouvoir être reçu·es et ont donc beaucoup de mal à anticiper.

Jusqu’ici, la question du nombre de places pour accueillir les futurs·es étudiant·es n’était pas la première préoccupation. Après une période de hausse de la démographie et avec moins d’embauche aux concours, 200 000 jeunes ne sont aujourd’hui pas « absorbables » par le secteur public, ce qui sert de justification à la sélection avec Parcoursup. Suite à la réforme LRU [2], mise en oeuvre par Valérie Pécresse en 2008, les universités sont devenues seules gestionnaires de leur budget. Les financements publics ont diminué (la dépense par étudiant·e dans le supérieur est en baisse depuis quinze ans) et les universités ont été incitées au regroupement par pôles, écrémant une partie de leur personnel fixe, comme les chargé·es de travaux dirigés. Malgré une augmentation du nombre d’étudiant·es, le nombre d’enseignant·es a donc diminué et, en même temps, le nombre de vacataires et de contractuel·les n’a cessé d’augmenter. Or ces nouveaux types d’emplois ne sont pas seulement précaires au niveau du contrat et du salaire : ce sont aussi des postes sans formation pédagogique et qui sont parfois contractés pour une très courte durée. On confie donc l’éducation à des personnes qui, malgré leur meilleure volonté et beaucoup d’engagement, n’ont pas tous les outils en main et ne peuvent développer de démarche à long terme avec les étudiant·es.

Que contient la réforme du lycée qui devrait être mise en place cette année et contre laquelle lycéen·nes, étudiant·es et personnels de l’éducation se battent ?

Le nouveau bac général comprend seize heures en tronc commun : français, géographie, éducation morale et civique, sciences, première et deuxième langues vivantes. En classe de première, les élèves doivent choisir trois matières de spécialité parmi : Arts / Biologie & écologie / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Humanités, littérature et philosophie / Langues / Littérature / Langues et cultures de l’Antiquité /Mathématiques / Numérique et sciences informatiques / Physique-chimie / Sciences de la vie et de la Terre / Sciences de l’ingénieur / Sciences économiques et sociales. Seulement deux d’entre elles seront suivies en terminale.

Les sept spécialités citées devront être accessibles « dans un périmètre raisonnable » et les établissements qui en auront les moyens pourront en proposer de plus rares, comme les arts. L’offre de spécialités sera décidée par la rectrice ou le recteur en fonction du territoire, du bassin d’emploi et des clientélismes. Localement, au mépris des enjeux éducatifs, tout un jeu de séductions se mettra en place pour conserver les spécialités : les profs envers les parents d’élèves et la proviseure, le proviseur envers le rectorat, etc. Au final, toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les lycées, ce qui va aggraver les inégalités entre établissements et conduira à leur mise en concurrence.

L’élève qui voudra faire une spécialité plus rare devra la chercher dans un autre établissement de son académie qu’elle ou il n’avait pas choisi. Et il est peu probable que deux options rares soient possibles dans le même établissement. Les élèves qui n’auront pas la possibilité d’aller dans d’autres lycées devront se tourner vers les cours par correspondance (Cned) ou les visioconférences, que l’Éducation nationale voudrait multiplier pour faire des économies.

L’association de certaines spécialités permettra à ceux et celles qui en auront l’opportunité d’optimiser leurs chances d’admission dans certaines filières universitaires ou dans les grandes écoles. Celui ou celle qui connaît les ficelles de sélection sera de fait privilégié·e à la sélection par son choix opéré dès la seconde. Un choix motivé par les seules préférences des élèves – par exemple, un groupe d’options tel que SVT, sciences économiques et langues vivantes – ne permettra d’accéder qu’à de très rares formations. Et les mathématiques, qui sont un élément de sélection drastique depuis quarante ans, pourront devenir une matière fortement valorisée même par les facs de droit et de langues. C’est le schéma de sélection français le plus classique qui est ainsi soutenu, ce qui va renforcer les inégalités de ce système d’excellence, du fait de l’accès inégal à l’information selon les classes sociales et les territoires.

La disparition de la classe comme espace commun de travail est un autre effet de la réforme du lycée : on éclatera les classes en fonction des spécialités, ce qui aura pour conséquence de modifier les formes d’apprentissages interdisciplinaires et d’empêcher l’organisation collective. La norme sera de 36 élèves par classe. À cela s’ajoutent l’abandon des dédoublements de classes qui permettaient de travailler en petits groupes. En revanche, les profs ont dès à présent des heures de travail en plus pour tenter de mettre en oeuvre cette réforme, imposées sur leurs heures d’accompagnement personnalisé ou de vie de classe pour les profs principaux et principales. Certain·es qui enseignent les matières « rares » risquent de perdre leur poste. Puisque leur maintien dépendra de la demande des élèves, elles et ils vont être poussé·es à gonfler artificiellement leurs notes pour « attirer » des élèves dans leurs spécialités et augmenter le taux de réussite au bac de l’établissement, ce qui faussera leur rapport pédagogique aux élèves et instaurera une mise en concurrence entre les disciplines et les enseignant·es.

Comment le ministère imagine-t-il la mise en place de la réforme ?

L’annonce du nombre de postes ouverts au Capes est sans cesse repoussée et l’information à ce sujet devient, d’année en année, plus difficile à obtenir. La diminution du nombre de postes conduit en effet les équipes pédagogiques à se mobiliser contre l’emploi des contractuel·les et la précarisation du personnel, ces personnes étant des « agent·es non statutaires », susceptibles d’être affecté·es ici ou là, puis jeté·es au gré des besoins au cours de l’année scolaire.

Le gouvernement a annoncé la suppression de 2 600 postes dans le secondaire pour l’année prochaine, et le rapport CAP 22 [3] sur la fonction publique (profs, agents territoriaux, personnel d’hôpital, etc.) préconise quant à lui une suppression de 50 000 postes à l’horizon 2022. On passerait ainsi à 50 % de contractuel·les d’ici quatre ans. Le premier moyen de mettre en œuvre cette annonce est de ne pas remplacer les départs à la retraite. On en voit déjà les effets.

Les sept spécialités qu’assureront a minima tous les lycées représentent l’équivalent de trente-cinq filières différentes, ce qui va faire trente-cinq emplois du temps différents en première. Difficile de se figurer comment on fera pour mettre en place cette réforme avec 5 ou 10 % de profs en moins, sans parler des autres personnels de l’Éducation nationale. Et les secrétaires administratives des établissements vont s’arracher les cheveux pour que les emplois du temps permettent à chaque élève de suivre les spécialités qu’il ou elle aura choisies.

La mise en œuvre de la réforme sur le terrain se fait par une sorte de délégation, une sous-traitance aux équipes pédagogiques des décisions que le gouvernement devrait prendre. Cela s’inscrit dans le nouveau management public, qui donne l’impression aux acteurs et actrices de terrain de disposer d’un pouvoir de décision. Mais ce pouvoir est extrêmement cadré et se limite donc, de fait, à un devoir d’exécution de la réforme. Dans tel établissement, il y aura deux ou trois profs de mathématiques titulaires pour les heures du tronc commun, et on tentera d’absorber la volatilité des heures d’enseignement des spécialités, variables selon les choix des lycéen·nes, avec un certain nombre des contractuel·les. Cette volatilité est typique d’un rapport à l’activité humaine qui procède de l’offre et de la demande. L’idée est de faire intégrer les logiques de concurrence du marché de libre échange, même dans le domaine de l’éducation.

Beaucoup de lycées n’auront pas les moyens d’embaucher des contractuel·les, et tou·tes les élèves ne pourront pas choisir librement leur spécialité. Un exemple : si 50 élèves veulent prendre l’option SES et qu’il n’y a qu’un seul professeur de SES, le lycée ne pouvant pas embaucher, on va accepter le choix des 35 meilleur·es élèves, et, avec plus ou moins de subtilité, réorienter les 15 suivant·es vers une autre option. Comme cette orientation détermine les études supérieures, ces 15 élèves ne pourront pas aller en fac de droit, à cause d’un choix fait à leur place dès la seconde. Qu’ils ou elles améliorent leurs résultats en première et terminale n’y changera rien. Leurs résultats au bac ne seront plus d’une si grande importance, puisque leur destin aura été tracé selon les choix faits en seconde…

Cette réforme n’est donc pas applicable, sauf pour le privé. L’État attend en fait que les écoles privées assurent ce qu’il ne pourra pas offrir : elles vont pouvoir embaucher pour proposer des parcours avec de nombreux emplois du temps selon les options choisies. Cette logique a déjà commencé dans le supérieur, avec des BTS hyper spécialisés à 5 000 euros qui obligent certain⋅es à s’endetter auprès des banques, lesquelles ne demandent que ça.

Et la réforme des lycées professionnels ?

La politique générale du gouvernement est censée rendre la force de travail compétitive au niveau international. L’employé·e français·e serait trop qualifié·e, coûterait trop cher. Quand la main-d’œuvre est trop qualifiée et qu’elle a des exigences sur son poste et son salaire, c’est dérangeant. La réforme vise donc à rabaisser considérablement les exigences en termes de formation. Ce qui restera, c’est la partie professionnelle, avec de plus en plus d’apprentissages en entreprise, c’est-à-dire plus de travail gratuit ou sous-payé, dès le plus jeune âge. Le nombre d’heures des matières générales, qui contribuent à l’émancipation de l’élève, sera revu à la baisse (de 20 à 30 %). Concrètement, c’est un retour au travail des enfants, comme au XIXe siècle : sans instruction basique, dans des lycées pro qui fournissent aux entreprises de la main-d’œuvre en cours de formation, à très bas prix et sans droit syndical.

Tout cela vient s’enchâsser dans un ensemble de transformations déjà mises en place par le gouvernement qui, comme pour la réforme des universités et celle du code du travail – prétendument inévitables pour mieux intégrer l’économie française dans les dynamiques néolibérales de l’Union européenne –, considère l’éducation comme un service soumis aux lois du marché du moins coûtant, et n’hésite donc pas à déléguer au privé. C’est un calcul économique qui parie sur la capacité de certains parents à se saigner pour l’éducation de leur enfant.

Quelles résistances observez-vous ou pouvez-vous mettre en place sur le terrain ?

L’enjeu paraît surdimensionné pour les élèves défavorisé·es, qui devront d’abord sauver leur peau dans ce nouveau système de sélection et tenter de s’en sortir comme elles et ils peuvent. Côté profs, la fraude peut servir à résister. En tant que prof principal·e, on peut changer les notes des élèves sur le logiciel Parcoursup. Mais, à moins de devenir massive, cette démarche reste individuelle et ne change pas le système. Aussi, récemment, les équipes qui veulent affirmer leur opposition à cette réforme ont décidé de mettre 20/20 à toutes et tous les élèves, au second trimestre. Cela brouillera les pistes à la mise en place de Parcoursup, puisque son algorithme a besoin d’inégalités, de différences, pour opérer la sélection. Cela aura aussi vraisemblablement un impact sur l’organisation du bac lui-même, puisqu’une partie des résultats reposent sur l’évaluation continue. À côté de cela, il y a d’autres formes de luttes. L’an dernier, par exemple, les enseignant·es d’un établissement de Bobigny ont organisé une semaine d’actions pour dénoncer le manque de moyens dans le département du 93. Cela a permis de partager des informations et de sensibiliser aux différents problèmes rencontrés.

Le développement de la précarité au sein des établissements va de pair avec une sur-sécurisation imposée par le gouvernement. L’annonce d’une présence policière dans nos établissements pourrait être l’occasion de nous rapprocher, tous corps de métiers confondus : ces décisions deviendraient des points de crispation et de contestation sur le terrain, qui dépassent la question de l’école.

Quels sont les freins à un véritable mouvement pour la suppression de ces réformes ? Et quelle école va se construire si elles sont appliquées ?

La peur de ne pas faire comme il faut, de se faire blâmer, est de plus en plus présente. Le personnel administratif applique les réformes sans trop oser remuer et, ces dernières années, la masterisation [4] a permis de recruter de « bon·nes élèves » en ce sens. Le parcours de formation a une influence sur l’engagement des enseignant·es par la suite. Les centres de formation (Espe) ont cessé de valoriser une approche critique de l’école. La formation a été remplacée par un espace destiné à l’obtention du concours, avec beaucoup d’idéologie, à l’image de ce qu’on nomme « culture commune », où l’on nous parle de la République, du drapeau et du droit de réserve, sans aucun recul critique.

L’absence d’organisation collective n’incite pas les enseignant·es à la rébellion, d’autant plus que le syndicalisme va mal : syndicat majoritaire voire hégémonique (Snes-FSU) quasi absent des mobilisations, organisation des établissements de plus en plus caporale avec toute une chaîne de petit⋅es chef⋅fes, etc. Malgré tout, les collègues sentent la violence que subissent les lycéen·nes, quand, notamment, elles et ils se rendent compte que certain·es n’ont aucun débouché après le bac.

Le nouveau bac sera composé de vingt-huit épreuves : les premières auront lieu au mois de novembre et les autres seront étalées tout au long de l’année, avec des évaluations très fréquentes. Les épreuves et leurs échéances étant imposées par le ministère, leur progression le sera aussi. Avec cette réforme du bac, il n’y aura donc plus de liberté pédagogique. Du fait du contrôle continu, tous les devoirs compteront dès novembre, et c’en est aussi fini du droit à l’erreur. Les difficultés ne pourront plus être remédiées au cours de l’année, par manque de temps.

Surtout, avec cette réforme, tous les bacs n’auront plus la même valeur, selon le lycée, la commune et même le département. Certaines filières de l’enseignement supérieur commencent à classer les élèves sur Parcoursup selon leur établissement d’origine. Elles et ils subissent une discrimination géographique et sont moins sélectionné·es par les universités – on appelle ça un « coefficient de lissage ».

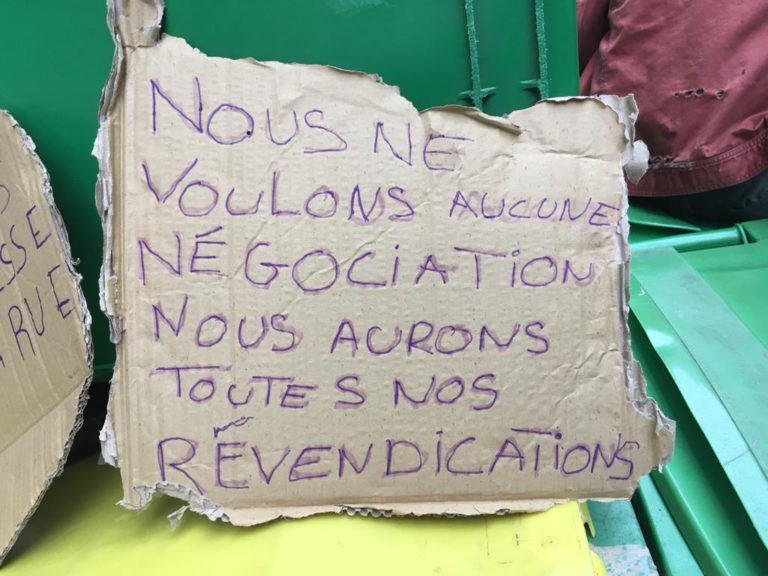

Pour l’instant, tout le monde est un peu sous le choc, car les changements sont gigantesques et violents. Mais on s’organise : localement, de nombreuses actions ont commencé à se mettre en place, comme des blocages de lycées, des démissions de leur fonction de prof principal·e pour certain·es collègues, ou des manifestations de lycéen·nes. Il nous semble indispensable aussi de sensibiliser les parents aux enjeux de cette réforme, car c’est bien de l’avenir de leurs enfants que l’on parle, pas uniquement des conditions de travail des enseignant·es, loin de là.