Doux baisers de Marseille qui est toujours aussi belle, mais où les injustices se portent à merveille.

Le 5 novembre 2018 à 9h05 les immeubles numéro 63 et 65 de la rue d’Aubagne dans le quartier de Noailles à Marseille se sont effondrés. 8 personnes sont décédées dans cette catastrophe. Presque 3 ans après, pratiquement rien ne s’est amélioré sur les conditions de logement de plusieurs milliers de marseillais.es.

Lettre ouverte - 29 décembre 2018

Nous nous adressons publiquement à vous, M. Gaudin, M. Dartout et Mme Vassal afin que l’ensemble de nos concitoyen·nes aient accès à notre témoignage, qui diffère de ce que laisse entendre la communication officielle délivrée par les représentants des pouvoirs publics.

Comme vous le savez, le 5 novembre à 9h05, notre immeuble s’effondre sur Simona, Niasse, Ouloume, Fabien, Julien, Marie, Taheb et Chérif, ouvrant une ère de sidération et de deuil dans le cœur des marseillais·es. Suite au choc traumatique d’avoir tout perdu lorsque nos appartements ont englouti nos 8 voisins morts dans des conditions cauchemardesques que nous avons évitées de peu, nous sommes à ce jour prisonnier·es dans des chambres d’hôtel depuis bientôt 2 mois. Permettez-nous de vous le dire ainsi, cette situation nous est insupportable. Alors nous nous demandons jusqu’où et jusqu’à quand va se prolonger cette gestion inhumaine ? Nous nous demandons quelle est donc la conception que vous avez de vos rôles politiques quand vous nous abandonnez à une interminable attente, au même moment où vous songez à offrir une subvention de 1,8 millions d’euros au cercle des nageurs, ou quand vous honorez une soirée de dégustation de chocolat durant l’agonie d’habitant·es de Noailles encore sous les décombres ? Au 65 rue d’Aubagne, dans l’immeuble qui s’est effondré à 9h05 un lundi matin, seul 4 foyers sur 10 ont survécu. Sur ces 4 foyers, deux vivent encore à l’hôtel, dont l’un sans aucune possibilité de relogement et deux ont été relogés, dont l’un dans un appartement insalubre qui ne lui convient pas. On pourrait croire que le pire est derrière nous et bien non, cette catastrophe a désormais pris la forme de vos administrations inadaptées, des interminables queues au centre Beauvau, de l’absence de considération de la part des pouvoirs publiques, de notre nouvelle situation de SDF, de vos promesses non tenues et enfin du manque absolu de réponse à notre détresse. [...]

Pierre, Sophie, Alexia et Alexander, Ancien·nes habitant·es du 65 rue d’Aubagne. Collectif du 5 novembre. Lettre publiée sur le site du collectif.1

☼

Miriame, relogée provisoirement avec ses trois enfants : « On n’est pas SDF, mais sans adresse fixe » Son nom ne figure pas parmi les sonnettes de l’immeuble du 9e arrondissement de Marseille, où Miriame, 42 ans, et ses trois enfants ont été provisoirement relogés. Pas non plus de rideaux, ni de photo ou de touche personnelle sur les grands murs blancs du salon. « On n’a pas le droit d’inscrire notre nom sur la sonnette, ni d’avoir une boîte aux lettres, explique Miriame. La Soliha nous a demandé d’être discrets par rapport aux voisins. On dirait que nous sommes porteurs d’une épidémie ! »

Le 1er février, le plafond de l’entrée de leur logement dans le 5e arrondissement est tombé, de même que celui de sa salle de bains. Il s’agit d’une maison individuelle, transformée en trois appartements. [...] L’ensemble des locataires ont été évacués et un arrêté de péril imminent a suivi. Hôtesse de caisse au Smic, Miriame menait depuis plusieurs années une bataille judiciaire contre le propriétaire, un « marchand de sommeil » qui voulait les expulser. Le loyer de 700 euros était en grande partie, 495 euros payé directement au propriétaire par la CAF. « Le propriétaire est un voyou qui a joué avec nos vies, accuse-t-elle. Tout ce qui les intéresse, c’est le loyer et si vous protestez, on vous dégage et on reloue à quelqu’un qui n’a pas les moyens. On est beaucoup de mères isolées à être victimes de ces marchands de sommeil car, seules, on ne peut pas tout gérer. » En 2015, le service d’hygiène et de santé avait constaté des infiltrations d’eau dans les parties qui se sont effondrées quatre ans plus tard et fait des mises en demeure. Mais à entendre Miriame, aucune suite n’a été donnée. Après deux mois à l’hôtel, Miriame craque le 10 avril, quand la Soliha la dirige vers un troisième établissement. « J’ai des enfants adolescents, comment vivre dans une chambre d’hôtel Ibis budget sans aucune intimité, ni cuisine ? » Elle obtient un bail précaire dans un T3 du 9e arrondissement, près du stade Vélodrome, appartenant à un bailleur social. « C’est le paradoxe, après dix ans de demande d’un HLM », rit-elle jaune. Mais la Soliha lui a répété qu’aucun glissement de bail n’était possible et qu’elle avait vocation à retourner dans son appartement dès la levée de l’arrêté de péril. Il est cependant hors de question pour elle et ses enfants de « retourner dans une maison qui s’est effondrée ». « Les propriétaires vont faire des travaux de camouflage et dans dix ans ça va recommencer, argue Miriame. S’il y a eu un arrêté de péril, c’est bien que le propriétaire n’est pas sérieux. » La famille se retrouve durablement abonnée au provisoire. « On n’est pas SDF, mais sans adresse fixe », comme dit Miriame.

Extrait d’un article de Louise Fessard dans Médiapart.2

Entretien un membre du Collectif du 5 Novembre

◊ Allô ?

× Bonjour Kevin, c’est Douces braises, on voulait discuter avec toi de la question des logements, on sait que tu fais partie du collectif du 5 novembre, on voulait en savoir un peu plus ; comment il s’est créé, combien il y a de logements insalubres, de logements vacants, de personnes qui sont en demande, en attente, combien de personnes sont expulsées... Si tu veux bien nous en parler.

◊ Bien sûr, par où commencer... Le collectif s’est créé deux jours après les effondrements rue d’Aubagne ; le 5 novembre 2018, et autour du lieu. Il y a eu 450 et quelques personnes qui ont été évacuées de leurs logements. Les effets de l’effondrement ont déstabilisé des immeubles aux alentours. Deux jours plus tard, il y a eu le premier immeuble hors de Noailles qui a été évacué. Cet immeuble est toujours en péril, vers le Vieux Port, quartier de l’Opéra. À partir de ça, il y a eu une vague de délogements pour rendre visibles les situations de péril d’immeubles qui avaient été ignorées par la municipalité auparavant. Et à la fois un effet de panique, dû à la désorganisation du traitement des périls par la mairie. Donc dans les deux premiers mois qui ont suivi, il y a eu environ 2 000 personnes qui ont été délogées, dans l’ensemble du grand centre ville de Marseille, et aussi quelques poches d’habitats anciens dans le nord et le sud.

Aujourd’hui les évacuations continuent et quasiment 5 500 à 6 000 personnes ont été délogées. Pendant l’été il y a eu entre 4 et 5 évacuations. Le rythme s’est ralenti clairement par rapport au début, avant, de mémoire, on était autour de 15 à 20 immeubles mis en péril par an, avant les effondrements, sur cette année par exemple on est à environ 150 à 200 immeubles. Donc, on continue à rendre visible plein de situations. Aussi il y a tout un travail qui a été fait par le collectif et d’autres associations, par les personnes qui ont été délogées elles-mêmes qui se sont organisées avec nous. Un travail d’accompagnement des droits et de mise sous pression des pouvoirs publics pour que le traitement de ces questions-là soit plus sérieux.

Les personnes, qu’est-ce qu’elles deviennent ? Théoriquement, c’est au propriétaire de prendre en charge leur relogement provisoire, jusqu’à leur réintégration. C’est au propriétaire de faire les travaux dans l’im- meuble, le plus vite possible une fois qu’un arrêté de péril est signé par la mairie. En pratique, certains propriétaires le font, d’autres ne le font pas par manque de moyens financiers et parce que les aides d’États sont très complexes à obtenir et ça depuis trois ans. On n’a toujours pas réussi à rendre ça plus fluide. Puis certains propriétaires ne le font pas par mauvaise fois. Il y a aussi la complexité de trouver un logement pour les personnes évacuées, étant donné le contexte particulier de ces dernières années. Souvent les personnes doivent être relogées définitivement lorsque les travaux sont trop longs à faire. Dans un contexte de tension du logement à Marseille, dans cette situation de crise ou non, avec 6 000 personnes délogées, le relogement est très compliqué. Les propriétaires normalement doivent le faire, mais souvent, ils sont défaillants pour pleins de raisons différentes. Dans ce cas-là, c’est à la municipalité de le prendre en charge. Du coup, la municipalité l’a, un peu systématiquement sous notre pression, pris en charge pour assurer une égalité des droits entre les personnes. Normalement, la mairie renvoie ensuite la facture au propriétaire, pour pouvoir traiter ça à un niveau un peu plus global lorsque ce n’est pas juste 15 périls par an, mais 150 à 200 périls par an.

Actuellement, il n’y a plus grand monde à l’hôtel, mais il y a encore environ 1 500 personnes qui sont soit dans des appart- hôtels ; une chambre une kitchenette une salle de bain, donc c’est un hôtel amélioré, mais pas beaucoup plus. Je crois qu’il y a 300 à 400 personnes qui sont dans cette situation-là, et un millier de personnes qui ont des logements provisoires parfois depuis 2 ou 3 ans. J’ai une copine qui a un logement provisoire depuis décembre 2018, et un logement provisoire c’est un appartement relativement vide avec un lit, un canapé, une table basse. Ce ne sont pas des situations de péril, mais elles ne sont pas confortables, même pas le confort minimal. Les personnes sont censées être maintenues dans ces logements jusqu’à ce qu’elles puissent être relogées définitivement. Effectivement ça demande à ce que ce soit dans leurs moyens, selon les mêmes typologies et à proximité du quartier où elles étaient à l’origine.

× Et ça se passe vraiment comme ça ?

◊ Des fois oui, des fois non. La plupart du temps quand ça se passe, c’est que les gens se sont démerdés par eux-mêmes ou elles-mêmes. Des fois c’est le propriétaire qui trouve des solutions, et d’autres fois mais rarement, c’est la mairie qui trouve une solution. La plupart du temps, c’est les locataires eux-mêmes qui finissent par partir. Il y a une situation particulière qui est celle des propriétaires occupants. À la base ils n’ont aucun droit c’est-à-dire que les propriétaires occupants en général, ce sont des gens qui ont peu de moyens. Ils doivent continuer à payer leur crédit, payer les travaux, parfois même, alors que ce n’est pas forcément de leur faute si l’immeuble est en péril, mais la faute du syndic ou celle d’autres propriétaires de l’immeuble. Donc théoriquement, ils se retrouvent à devoir payer eux-mêmes un logement. Un truc qu’on a obtenu dans nos mobilisations avec le collectif du 5 novembre et avec les personnes elles-mêmes, ça a été que l’État et la mairie prennent en charge les propriétaires occupants, alors que leurs revenus étaient modestes. C’est-à-dire que ça faisait une charge financière trop lourde et qu’il y avait un risque de déclassement social important. Voilà un peu le tableau général.

× On se demandait ensuite géographiquement quels étaient les espaces qui étaient touchés, et socialement s’il y avait des populations plus touchées ?

◊ Les deux quartiers les plus touchés sont Noailles et la Belle de Mai, qui sont des quartiers très précaires. Au total, il y a 800 immeubles qui ont été évacués, dont environ 590 qui ont été sous arrêté de péril municipal. De mémoire, rien qu’à la Belle de Mai il y a environ une centaine d’immeubles et peut-être un peu moins à Noailles. Évidemment, les populations principalement touchées sont des populations précaires, originaires de l’immigration, occupant des habitats en danger, souvent dans des situations d’insalubrité, de suroccupation, de précarité financière voire administrative, sans papiers... Mais ça ne résume vraiment pas et ce n’est pas la majorité des gens non plus. Après le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, arrondissement sont les six plus touchés, puis de manière plus sporadique le 7e, 9e, 13e, 14e et 15e mais des zones tout de même pas négligeables. Je crois qu’il n’y a que deux arrondissements qui n’ont pas de péril. En gros, toute la ville est touchée et principalement les 6 - 7 premiers arrondissements du centre-ville.

Alors socialement, l’habitat ancien à Marseille est occupé par des populations précaires, mais aussi par des classes moyennes ou des étudiants. Il y a une anecdote que je raconte souvent. Le directeur de cabinet de la préfète à l’égalité des chances, un haut fonctionnaire et compagnie, me racontait avec une voix pleine d’empathie y a 36 000 logements vacants à Marseille. Mais, on ne sait pas dans quel état sont ces logements. Par ailleurs, nous demandons depuis 3 ans maintenant, un audit des logements vacants, pour estimer le nombre de logements qui seraient réutilisables tout de suite. Par exemple, pour de l’hébergement d’urgence, pour atténuer les files d’attentes de logements sociaux, pour loger les personnes délogées, pour des SDF... Il y a plein de raisons de les utiliser. — pendant qu’on était en pleine négociation avec eux — qu’un de ses meilleurs potes avait été évacué également, et que tout ce qu’on avait fait et tout ce qu’on leur avait dit, lui avait beaucoup appris pour pouvoir aider son pote. C’est marrant.

× Ça questionne les solidarités qui peuvent se créer entre les gens, en dehors des collectifs et associations ? Comment les gens s’organisent, les institutions sont lentes et j’imagine que les gens essayent de faire avancer les choses entre eux, comment ça se passe ?

◊ Deux exemples ; il y a tout ce qui est de l’ordre des groupes informels, qui ont aujourd’hui beaucoup réduit parce que le problème est moins visible, et que la situation est moins en crise. La première année un grand nombre de groupes informels se sont créés ; des gens se faisaient à manger les uns les autres, ils se donnaient des meubles pour remplir les logements provisoires, ils se filaient des coups de main pour déménager les biens, lorsque c’était possible, ce qui est rarement possible mais c’est arrivé. Les gens vivaient aussi massivement dans les hôtels, ils se retrouvaient avec des jeunes de classe moyenne et des personnes extrêmement précaires. Il y avait des solidarités très fortes qui se créaient, même des amitiés fortes.

Le deuxième exemple, c’est le collectif en lui-même, qui est composé à la base de voisins de l’effondrement, comme moi, dont certains ont été évacués. Ça n’a pas été mon cas, mais j’ai failli l’être aussi. Des gens qui ont été touchés par l’émotion avant tout. Au début, le collectif était pensé comme un collectif de quartier, sur Noailles, à propos du drame, de la mémoire des victimes etc. Puis en deux secondes, on a dû supporter la question des évacuations dans le quartier, et en trois secondes, on a dû supporter la question des évacuations dans toute la ville. Plein de gens se sont investis dans le collectif, on y retrouve des gens très différents ; des urbanistes, des avocats, tout comme des personnes très précaires directement concernées, et des personnes directement concernées par l’évacuation mais pas forcément précaires.

Évidemment quand t’es touché par la toile de fond d’un drame et à la fois par des histoires personnelles qui sont faites de plein de micro-drames ; les solidarités qui peuvent ainsi se créer sont extrêmement puissantes, parce que tout le monde a ça aux tripes. Tout le monde a vécu le moment où, soi-même ou son pote, se retrouve évacué manu militari en deux heures.

× Qu’en est-t’il des squats à Marseille, quelles solidarités s’y organisent ? S’il y a des logements vacants qui sont occupés pour/par des délogé·es ?

◊ Pour ce qui nous concerne, à propos de la situation de délogements, les gens ne vont pas en squat parce qu’il y a quand même un droit qui est respecté, même si mal respecté. Donc les gens ne vont pas en squat. C’est un collectif qui dure depuis 3 ans. On a gagné face à l’ancienne mairie, on a imposé l’ensemble de nos revendications après 8 mois de mobilisations et de négociations. Il y a eu à 4 reprises entre 20 et 30 000 personnes dans les rues, c’était un rapport de force énorme, très structuré avec des groupes d’avocats, des commissions en interne. On a fait valoir les droits des personnes. Donc, on n’a pas trop cette problématique de squat, mais on est solidaires avec d’autres collectifs, notamment de sans papiers par exemple.

Il y a pas mal de squats à Marseille, mais qui ont très discrets, c’est souvent des petits squats d’un ou deux appartements. C’est rarement des squats comme on peut en à Sadi Carnot, le printemps dernier je crois. Il y avait un squat où les gens se sont mobilisés. Là, il y en a un autre qui est en train d’ouvrir qui pourrait être selon un modèle similaire.

Après les logements vacants, c’est une revendication classique. Six mois après l’effondrement, on a fait une opération de fausse réquisition sur la rue de la République. Certaines associations estiment qu’il y avait entre 3 000 et 4 000 logements vacants dans cette rue à ce moment-là. Selon l’Insee, il y a 36 000 logements vacants à Marseille. Mais, on ne sait pas dans quel état sont ces logements. Par ailleurs, nous demandons depuis 3 ans maintenant, un audit des logements vacants, pour estimer le nombre de logements qui seraient réutilisables tout de suite. Par exemple, pour de l’hébergement d’urgence, pour atténuer les files d’attentes de logements sociaux, pour loger les personnes délogées, pour des SDF... Il y a plein de raisons de les utiliser.

× Le collectif a un rapport de force pour demander ça ?

◊ Le demander oui, en recevoir la promesse oui, qu’ils le fassent non. Qu’ils le fassent non car ils s’en foutent. Ça leur fait mal, désolé mais ça leur fait mal au cul quoi. Quand tu attaques la question des logements vacants, en fait tu attaques le fait qu’il y a une spéculation immobilière, une financiarisation de la vacance des logements et qu’il y a une rente privée qui se fait là-dessus. Il faudrait qu’il y ait des moyens juridiques pour le faire, et une stratégie à long terme, et ça ils n’ont jamais voulu le faire. Ils ont toujours dit, « oui mais vous comprenez, parce qu’il y a des recours juridiques possibles, ça mettrait 6 mois, un an, deux ans, avant d’arriver à avoir les premiers biens réquisitionnés. » On leur a toujours répondu qu’en fait dans deux ans on sera toujours dans la même situation et on avait raison parce que trois ans plus tard c’est toujours le cas. Par ailleurs, on a toujours réclamé, non pas la réquisition mais que l’état et la mairie soit prêts à activer la réquisition. Le pouvoir de réquisition permet de réquisitionner pendant 3 ans un logement, mais en effet il y a beaucoup de recours juridiques pour le préserver. On a toujours dit qu’il faut être prêt à utiliser ça comme une arme, pour faire peur, mais surtout il faut être prêt à avoir une stratégie de réoccupation de ces logements, on avait rédigé des stratégies qui à moitié gagné sur ce sujet, mais en pratique jamais rien n’a été fait.

× Tu travailles aussi autour des questions de violences policières. Tu établis un lien entre la répression policière et la question du logement ? Entre ces deux formes de violences ?

◊ De lien direct non, si ce n’est que la suroccupation des logements, les mauvaises conditions de logement et d’appropriation de l’espace public, le manque de structure pour les jeunes... poussent à ce qu’il y ait des groupes de jeunes qui se réunissent dans l’espace public, ce qui peut créer des problèmes, des tensions etc. C’est un prétexte pour la police pour aller les harceler quoi. C’est le seul lien direct qu’on peut faire entre les deux. Après, vous avez donné la réponse en le disant, oui il y a un lien qui est structurel, systémique. Il y a aussi le fait que les populations précaires sont soit laissées à l’abandon dans le cadre du logement soit, stigmatisées et harcelées par la police dans le cas des violences policières.

× Est-ce qu’il y a d’autres choses que tu as envie de nous raconter, de nous dire ?

◊ Un truc important, c’est que le collectif du 5 novembre a gagné sa bataille. De décembre à juillet 2019, on a mené une mobilisation que j’évoquais rapidement tout à l’heure. On a réalisé un travail d’écriture de politique publique avec les personnes concernées elles-mêmes et des experts, qui ont rédigé ce qu’on a appelé la « charte du relogement ». On l’a soumise à la mairie et à l’État. Les trois derniers mois, on a négocié, on passait 10 à 15 heures par semaine avec les élu·es et la préfecture. On négociait ça avec des actions, une pétition qui avait réuni quasiment 30 000 signataires, ce qui est gigantesque pour une pétition locale. Il y avait des mobilisations devant les réunions de négociation dès qu’il le fallait, des centaines de personnes venaient du jour au lendemain, c’était une mobilisation assez énorme. On a fait plier J.L Gaudin, on l’a obligé à ouvrir des droits sociaux, qui vont bien au-delà du droit existant. C’est une sorte de droit spécifique concernant les périls d’immeubles et l’insalubrité à Marseille. Aujourd’hui, on se bat tous les jours pour que ces droits-là soient appliqués, avec la mairie c’est pas toujours simple. Cette charte du relogement est en partie appliquée, parce que des techniciens l’appliquent sincèrement, parce qu’on a quand même débloqué des nouveaux moyens, parce qu’on se bat au cas par cas, etc. Mais évidemment ça met du temps, et les gros moyens qu’il faudrait, notamment en terme de disponibilité du logement pour reloger les gens définitivement, en terme de sécurisation des immeubles au vue des travaux, ces gros moyens là, on ne les a pas encore. Mais bon, on a quand même gagné avec un document produit aux citoyens eux-mêmes et qui a été imposé aux élus. Aucun technicien, aucune institution, n’aurait été capable de comprendre aussi finement la situation et de trouver les solutions sans cette alliance qu’on a créée entre les avocats, les urbanistes, des personnes concernées, des militants, etc.

× Aujourd’hui vous continuez à aider des personnes délogées ?

◊ Maintenant, on fait beaucoup moins d’accompagnement social ou juridique, parce qu’en fait on est épuisé·es nous aussi, ça n’a jamais été notre taf. On l’a fait, de fait, parce que les pouvoirs publics ne le faisaient pas. Aujourd’hui, avoir gagné a permis de débloquer la situation, donc les pouvoirs publics le font plus parce qu’on les a obligés à le faire.

× Il y a d’autres collectifs qui prennent la relève ?

◊ Oui, il y a certaines assos qui prennent un peu la relève, les pouvoirs publics un peu aussi et puis nous, par contre, on continue à faire beaucoup de conseil. Les gens nous en demandent, et on a rédigé des documents pour les diffuser, donc les gens savent où trouver des informations. On a transmis notre expérience à d’autres. On continue à défendre collectivement les droits. On essaye de faire moins d’accompagnement individuel. Moi, par ailleurs j’ai craqué, y’a quasiment un an j’ai fait un gros craquage, je ne suis pas travailleur social.

× On aurait envie de finir sur une note d’espoir, est-ce qu’il y a des moments, ou des choses qui t’ont fait tenir le long de ce chemin de lutte, que tu aurais envie de partager avec nous ?

◊ Voir que lutter ça gagne, voir qu’après chaque réunion avec les institutions, on était toujours plus experts de nos propres situations et qu’en face ils finissaient par admettre notre expertise. Voir que tout ce que l’on a fait a littéralement sauvé des situations sociales pour des centaines, peut-être des milliers de personnes et que certaines familles de victimes de l’effondrement répondent présentes dès qu’on a besoin d’elles, par altruisme, parce qu’elles savent qu’en luttant on rend aussi hommage à leurs enfants.

Doux baisers de Marseille où les rues pullulent de condés.

BastaMag, base de données compilées et analysées par Ivan du Roy et Ludo Simbille.3

Les rues grouillent de monde, de langues, de vie, et de signes.

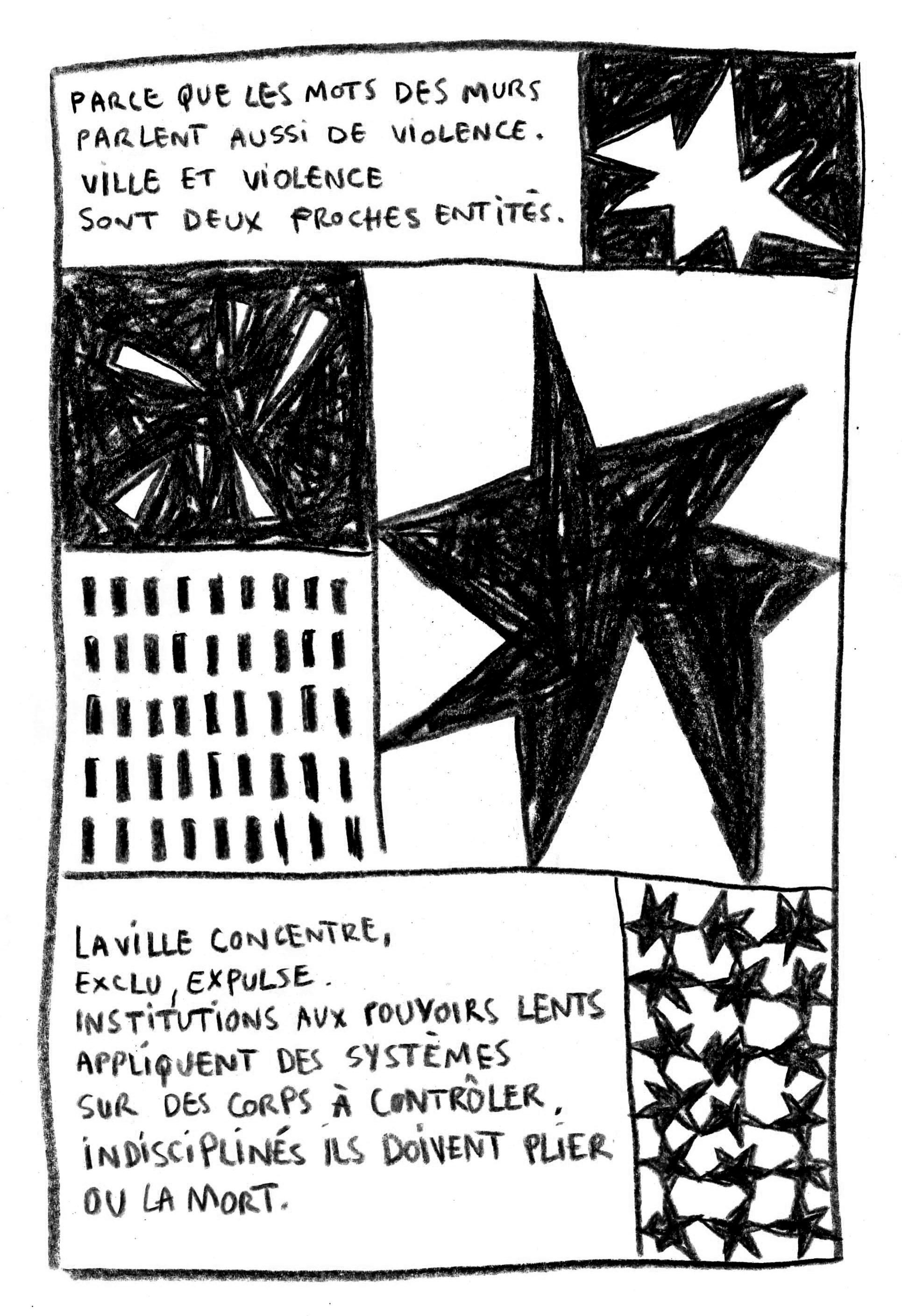

Depuis un bordel ambiant, les murs racontent ce qui se passe sous leurs yeux. Ils ne parlent pas d’eux-mêmes, ils sont support, vecteur de mots venant de personnes, de collectifs, de gens de passages ou d’habitant·es. Les murs et tout autre support urbain reflètent une cacophonie de dialogues, d’idées et de pensées qui s’assemblent et se croisent chaque jour dans l’espace urbain. Prendre le droit d’écrire sur les murs, c’est déjà un peu se réapproprier la parole, questionner les médias qui rendent légitime des dialogues, des personnes et des paroles, mais lesquelles ? Écrire, coller, tagger, graffer, dans la rue est à la portée de toustes, tant qu’est dépassée la peur de l’illégalité. Écrire pour dire ce que les médias ne disent pas, pour la voix de celleux qui vivent entre ces murs. Pour dire à d’autres, pour parler indirectement à cellui à qui on n’aurait jamais parlé. Écrire aux passant·es qui dans toutes leurs différences liront les mêmes phrases. De ces cris silencieux, lancés par des êtres qui s’effacent derrière le bout de papier collé ou la peinture séchée, le langage reste. Leurs mots laissés ne leur appartiennent presque plus, ils s’ajoutent au langage de la ville, ils dialoguent et parlent à qui veut bien les lire sur son chemin. Chaque ville à son langage, non pas l’institutionnel, ni celui qu’une équipe de têtes pensantes cherche à faire dire à la ville, ni celui des publicités qui hurlent dans le paysage qu’en achetant on sera mieux, qu’on sera heureux·se et reconnu·e. Le langage dont on parle c’est celui de gens, qui avec leurs mains viennent poser des mots sur des murs. Parce qu’ils ont des choses à dire, parce que des choses se passent entre les murs et ne sont pas dites.

Les mots parlent de ce qu’on ne veut pas voir, de la violence quotidienne qu’on tente d’oublier. Les villes dans leur géographies peuvent être violence, dans leurs institutions et administrations. Dans les lieux qui enferment (des CRA, des maisons d’arrêt et longues peines, pour mineurs, pour femmes, des hôpitaux psy...) dans ceux qui disciplinent, dans les caméras qui surveillent que l’ordre public soit respecté, dans des patrouilles de flics pas n’importe où. Violence constante maintenant une hiérarchie bien organisée. L’espace dit que des corps, des couleurs, des genres, des classes sociales comptent plus que d’autres. Et ces voix qui envahissent la ville par les murs, ne se laisseront pas taire. L’État perpétue des violences silencieuses. Aucun corps ne mérite la mort que des violences d’État autorisent, dans les mains de forces de l’ordre, de personnes armées protégées judiciairement.

« La vraie sagesse, c’est d’interdire ces armes »

Le 1er décembre 2018, suite à l’appel du Collectif du 5 novembre plus de 15 000 Marseillais∙es manifestaient contre l’habitat indigne et le mal logement, soutenu·es par les Gilets Jaunes qui font alors la jonction lors de l’acte III. Zineb Redouane, au téléphone avec sa fille depuis la fenêtre de son appartement reçoit un tir de gaz lacrymogène en plein visage, venant d’un policier encadrant la manifestation.

Elle décède à l’hôpital le 2 décembre. Plusieurs hypothèses cherchent à expliquer son décès. Celle des autorités n’inculpe évidemment pas les forces de l’ordre et la létalité des armes qu’elles portent. Des personnes ( son amie Imen Souames, sa fille Milfet Redouane, et bien d’autres ) ainsi que des collectifs tentent d’apporter de la lumière sur les zones que l’IGPN assombrit. Les recherches, expertises et procédures en justice sont toujours menées par les proches et les personnes sensibles à ces violences passées sous silence. Avec leurs propres moyens, par nécessité de vérité et de reconnaissance, avec celleux qui veulent rétablir la vérité, renverser l’impunité policière, ils et elles questionnent par leur lutte, les actes policiers et le rôle complice de la justice.

Milfet Redouane écrit dans une lettre ouverte le 28 mars 2019, en réponse au mépris des autorités : « Le silence me tue, l’ignorance de sa mort sur la scène médiatique et politique me tue, chaque déclaration irresponsable des responsables me tue et appuie très fort sur ma blessure, comme cette dernière déclaration que je viens de lire, du premier homme de France, ‹ sous une forme de sagesse › : « Quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on se met pas dans des situations comme celle ci. » J’aurais aimé que ça soit vrai moi-même. J’aurais conseillé à toutes les personnes âgées de rester chez elles car leurs vies sont chères, mais moi plus que personne, je sais que ce n’est pas une garantie et je peux le confirmer.

Car ma mère Zineb Redouane, 80 ans, était bien chez elle au 4ème étage et malgré cela, elle a été atteinte par un tir de lacrymogène qui lui a coûté la vie !

Alors ce n’est pas une sagesse de rester chez soi pour préserver sa vie... la vraie sagesse c’est d’interdire ces armes qui mettent la vie des autres en danger, la sagesse c’est de garantir la sécurité des gens au moins chez eux. »

Extraits d’articles dans Révolution Permanente4 et Désarmons-Les.5

Pour Souheil et tant d’autres vies, lire : Souhil tué par la police, une version du côté des habitant-es ...

Doux baisers de Marseille où le sexisme ne prends pas de vacances.

Souvenir du premier contact.

Arrivée par le train, grande gare, bruyante, toilettes payantes, ça m’emmerde. Dehors, les grands escaliers descendent dans la ville. Du haut de ce qui représentait puissance et modernité, la ville s’ouvre. En bas, des statues de femmes exotisées et imposantes, affichent le colonialisme comme marque de grandeur. Depuis la vitre du train défilent à toute vitesse les images d’un monde qui me dégoûte parfois, souvent même, entre béton et industries puantes. Métal hurlant contre bouts de nature persistants, résistants ? Arrivés à quai, des nuées de monde migrent vers le dehors. Puis du haut de cette butte de pierres assemblées, mon regard s’accroche à un graffiti « Marseille, Féministe, Décoloniale » de douceur extrême. La trace d’une douceur, qui, poussée à l’extrême donne force et violence aux mots, tranchants, ils me rendent joyeuse. À travers les murs des voix parlent, j’entends des camarades inconnu·es, chuchoter qu’iels sont là, que la ville est grande et rude mais qu’aux détours de quelques rues je trouverai des paroles qui résonnent dans mon corps. Des mots qui attisent le feu qui coule dans mes veines, un liquide brûlant veut jaillir, à chaque contact déplacé. Cracher toute la violence qui me prend face à des formes de domination cachées dans les interstices. Quand tout bouillonne en dedans, les murs, silencieux observent les petits riens de nos journées. Des instants d’apparence fugace maintiennent des rapports d’oppressions.

☼

« Parce que nous ne voulons pas rester dans la position de victimes dans laquelle la société voudrait nous placer en nous reconnaissant comme meufs. Victimes, parce que nous ne serions pas capable d’être autonomes, de nous défendre, de mener nos vies comme nous l’entendons. [...] Lutter contre le sexisme, pour nous, c’est lutter contre le genre. Et lutter contre le genre, c’est refuser la logique qu’engendre les assignations, sans nier qu’elles nous conditionnent aussi. Nous ne voulons pas être dé nies par les particularités de nos corps mais bien par ce qui résulte de nos choix, nos éthiques et nos actes. [...] Ensemble, on se prouve qu’on est capable de poser des actes sur nos idées, et qu’on a besoin de personne d’autre que nous même pour le faire. On prépare nos revanches pour toutes les fois où l’on s’est découragées en se persuadant que l’on était pas capables, qu’on avait pas les compétences, pas la force, pas les moyens, pour désamorcer cette logique qui nous fait repousser à toujours plus tard le moment d’exprimer nos colères et nos désirs. Nous avons concrétisé cette envie de revanche en nous organisant pour attaquer la gendarmerie de Meylan. [...] Nous sommes persuadées que nos limites sont à la fois mentales et sociales, qu’en endossant ces rôles, nous sommes nos propres flics. Par l’organisation affinitaire, et par l’attaque, nous repoussons ces limites. À toutes les personnes dont les actes et positions nous donnent aussi de la force, aux deux personnes incarcérées de l’affaire de la voiture de flics brûlée, aux inculpé∙es de Scripta Manent. Pour qui donne du combustible aux flammes du fond de ses yeux. »

Extrait de Toute rage dehors.6

Dans un joyeux monde imaginaire.

On a rencontré des marseillaises dans la rue pour leur demander, en mixité choisie, ce que dans un monde idéal elles pourraient faire, qu’elles ne peuvent pas aujourd’hui ? Ce qu’elles voudraient voir, vivre et connaître ?

☼

* En temps que femme ? Je sais pas je me suis jamais posé la question... je fais un peu ce que je veux mais je suis divorcée, c’est ça en fait, c’est les hommes qui nous bloquent ! C’est les hommes qui nous bloquent et vu que je suis divorcée maintenant je fais ce que je veux. On vit sans les hommes à ce moment là et c’est pas bête, s’organiser entre femmes et puis bon se retrouver avec les hommes quand on en a besoin et puis voila. Être indépendante, ça c’est obligatoire pour les femmes.

☼

* Difficile comme question, qu’est ce que je pourrais faire dans un autre monde ? Qu’est qu’on pourrait faire ? Jouer au foot ?

☼

* Vaste question ! Laissez moi réfléchir... qu’est ce que je peux pas faire ? Moi person- nellement pas grand chose, ce qui est le plus gênant c’est le poids, le poids des habitudes. C’est en train de changer heureusement mais...

× Quel genre d’habitude ?

* La confiance. On la donne aux hommes et pas aux femmes, c’est ça, une histoire de confiance, que les gens donnent confiance aux femmes dans un monde idéal, et que la confiance soit égale. Le regard ça va avec, quand on fait confiance à quelqu’un on le regarde de façon saine.

☼

* Hum je sais pas si à notre âge on peut forcément répondre, parce que... j’en sais rien en fait.

× Vous ressentez des différences avec les garçons à votre âge, des choses que eux ils peuvent faire et que vous, vous ne pouvez pas faire par exemple ? Ou alors pas forcément et vous vous sentez libres ?

* Moi perso ça me va, mais je pense c’est plus quand on grandit, quand on vit plus en société, quand on a plus d’indépendance mais après je sais pas. Nous on est au collège mais y’a toujours des.. on compare « ouais les filles elles sont plus fortes pour travailler et les garçons sont plus forts en sport » mais après je sais pas...

× Vous aimeriez que ça change ?

* Ben oui forcément. En plus je crois que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Y’a du changement mais y’a des choses qu’il faudrait améliorer encore.

× Ça vous fait peur ?

* Non, ça me fait pas peur parce que je sais que ça va changer et évoluer.

☼

* En temps que femme ? Ouais, déjà je ferais pas le boulot que je fais. Quand j’étais en recherche d’emploi, je cherchais dans l’environnement dans tout ce qui est ONF et forêts. J’ai eu le droit à des réflexions comme : « nan mais une nana avec des talons ça peut pas le faire ». Des grands misogynes et c’était y’a pas si longtemps, y’a 15 ans quoi. Bon ça se débloque un peu, mais oui elles sont très rares les femmes à travailler dans ces milieux. J’aurai pu être secrétaire là bas mais pas crapahuter. Après ils ont même pas chercher à comprendre.

× Vous vous auriez aimé crapahuter ?

* Ben je marche beaucoup et oui porter du matériel mais on a m’a dit « ah nan mais de toute façon, déjà une fois par mois vous êtes absente parce que vous êtes incommodée ». Oui j’ai eu des bons... voilà. Donc je dirai, moins de discrimination dans l’emploi. Et toi dans quoi tu te sens brimée ? ‒ à sa fille ‒

* Ben je sais pas, je suis en train de réfléchir. C’est surtout sur la tenue.

* Ah oui la tenue, alors elle au collège ‒ là elle en est sortie ‒ mais au collège par exemple les filles sont interdites de porter des shorts alors que les garçons peuvent. Les filles portent pas de débardeurs, pas de shorts, pas de jupes et les garçons peuvent venir comme ils veulent. Bon alors en jupe peut-être pas mais ils peuvent venir en short.

* Oui ça m’a gêné je ne pouvais pas porter ce que je voulais, j’étais obligée d’être en jean toute l’année.

☼

* Moi globalement ça va, je ne me sens pas méga opprimée mais je sais pas peut-être dans la répartition des tâches ménagères, je trouve que ça reste difficile. Y’a un truc qui est acquis, t’es la femme et voilà. J’ai un enfant, et il y a la charge mentale dont on entend beaucoup parler, mais c’est vrai. C’est moi qui « sait » quand il faut racheter des couches, quand il faut racheter à manger pour l’enfant alors qu’on est deux. Et pour- tant on essaie d’être un couple qui partage les tâches mais y’a un truc qui fait que y’a les mères, et les pères se reposent là-dessus. Je trouve que pour les enfants c’est pas encore ça. Et puis voilà le congé paternité est ridicule par rapport au congé maternité. Je trouve que c’est le gros retard et ça installe un truc par rapport aux enfants, la mère reste avec ce rôle.

☼

* Moi j’aurais dit le regard des hommes sur les femmes, sur le corps des femmes. Par exemple si on s’habille un peu trop léger. Y’a trop ce regard machiste encore.

☼

* Il faudrait qu’elles aient le métier qu’elles veulent, dans la vie professionnelle, le poste qu’elles veulent sans être sous-payées, c’est mieux. Si elles veulent avoir des enfants ; elles en font, si elles n’en veulent pas ; elles n’en font pas. Pas comme aujourd’hui, si on en fait pas « Oulala c’est grave ». Être libre au niveau social et professionnel.

☼

* Je réfléchis... c’est quelque chose que je peux faire mais que je suis pas sereine de faire. C’est plus me saper comme je veux le soir quand je sors. C’est un petit truc mais c’est le premier qui me vient. On est très vite à se dire « oh non je vais pas me saper comme ça » parce qu’on ne sait pas ce qui peut nous arriver, surtout le soir. Chose que les hommes ne se posent jamais comme question en fait. Donc rien que ça.. rien que le fait de me le dire, moi ça m’énerve, de penser au fait que je doive plutôt me saper en jean ou pas trop court. Juste le fait de penser ça, psychologiquement tu te dis « mais putain c’est pas normal qu’on doive se poser ces questions ».

☼

* On peut tout faire si on veut.

* Vous ne vous êtes jamais sentie empêchée ?

Il n’y a jamais rien qui vous a bloqué ?

* Non, en tant que femme non. Peut-être la méchanceté. Oui voila on pourrait être méchantes. On n’a pas la méchanceté des hommes.

☼

* Alors, il faudrait plus d’assistance aux femmes réfugiées. J’essaye d’aider. Surtout les femmes d’Afghanistan, de Syrie, de Palestine. Aussi de donner de l’aide aux femmes qui m’inspirent comme les femmes kurdes de Rojava. Elles sont des combat- tantes et font de la politique différemment, plus par elles-mêmes. C’est très difficile, je suis anglaise, j’habite dans un des pires pays du monde en ce moment, qui fait des armements, qui fait une politique vicieuse. Je ne sais pas si Macron est beaucoup mieux... Mais en effet chez moi je travaille beaucoup avec des personnes féminines, pour aider les autres. Maintenant j’ai 71 ans, je suis à la retraite, j’ai le temps et un peu d’argent. Par exemple, je prête de l’argent aux femmes qui veulent faire une petite industrie. Deux femmes ont fait une petite fabrique de céramique, chez moi. Je fais des prêts d’argent, pas dans un intérêt ou quoi, puis dans deux ans elles me rendront les sous, peut-être. Mais ça me plait beaucoup parce que c’est quelque chose qui est en solidarité avec d’autres femmes. En plus c’est dans ma petite ville, où on a besoin de travail pour les jeunes, ça fait une nouvelle ouverture. Tout le monde pourrait faire quelque chose à sa petite échelle. Mais ça c’est le temps, l’argent, ou le coeur, et ça je crois que c’est un truc féminin, et pas un truc phallique. C’est horizontal. J’ai remarqué que pour qu’une femme agisse, la première chose à faire, c’est mettre le mari ou l’homme à côté. Le laisser dans une salle où jouer et faire les choses.

× Être indépendante ?

* Oui c’est important, mais on n’est jamais indépendante, parce que même quand on fait des choses, qu’on agit, il y a toujours des pressions sociales, c’est wouuuw. Ça s’est amélioré depuis l’époque de ma mère, c’était pas comme pour moi. Mais il y a des femmes qui n’ont pas la même chose que moi, moi je suis privilégiée, j’étais une prof d’université. Le truc en fait c’est qu’il faut chercher d’autres structures, d’autres systèmes, d’autres manières de faire, et d’être prête à mettre de coté tout le bagage social. Surtout les âgées, je rencontre des personnes âgées comme moi, qui sont toutes sur les sous, mais on est en fin de vie quoi ! C’est idiot. Ahahaha. Merci beaucoup pour avoir un petit peu de conversation en Français.

☼

* Me sentir en sécurité quand je marche la nuit seule. Faire du topless là où je veux, même dans la rue quoi. Même si je fais du topless pour de vrai, il y a des endroits où je peux, et d’autres non. Hum, avoir des enfants en tant que lesbienne et qu’ils soient reconnus par moi, et si j’ai une partenaire, par l’autre parent de l’enfant. Je réfléchis un peu plus... il y a énormément de choses bien sûr, là je vous dis simplement ce qui me passe par la tête. Je pense, tout simplement, de ne pas avoir peur de la culture du viol. Aussi je pense que dans un monde idéal, j’aimerais bien qu’il n’y ait pas de rapports d’exploitation entre certaines femmes et d’autres. Notamment pour des questions raciales, parce que je pense qu’il y a des choses dont je profite pas mal parce que je suis une femme blanche. Dans un monde idéal j’aimerais bien aussi que ce ne soit pas comme ça.

☼

* En tant que femme ou humain ? Moi j’ai du mal à discerner, je trouve que ça sépare les gens, je pense que dans un idéal lointain faudrait arrêter de faire des différences. Soit on est machin, ou on est anti-vaccin, ou on est féministe ou on est pro-machin. Faut arrêter tout ça je pense. Faudrait trouver une solution pour se rassembler et pas se diviser. De s’aimer, d’aimer les hommes, d’aimer les femmes, d’aimer ce qui nous entoure, ce qui nous rapproche, ce qui nous fait vivre, ce qui nous soulève.

☼

Là où notre imaginaire nous emmène.

Des idées saugrenues, aux envies de vengeance, on a déposé sur quelques formes les réponses qui nous venaient à l’esprit après avoir demandé à d’autres. Rien n’est exhaustif, et toutes les conditions ne sont pas pensées, il s’agit d’envies futiles ou d’idées passionnées, parfois un peu naïves, d’autres un peu vénères.

Nous cramerons le monde mortifère,

Nous brûlons de rêves,

De vie

D’envies d’un monde où d’autres imaginaires peuvent s’étendre.

Septembre 2021, Marseille.