Dans le cadre du thème du mois de novembre 2022, "Effondrements", nous republions cet article.

SISMOGRAPHIE D’UNE EPOQUE

Le 30 mars 2009, ça fait quatre mois que la terre s’est mise à trembler. En début d’après-midi, un grondement secoue les ruelles de L’Aquila. Les tuiles se mettent à tinter, comme soulevées par une rafale de vent. Ce n’est pas l’air qui s’agite mais la terre.

Je rentre à la maison. La peur de mémé me fait sourire, un mélange d’amusement et de compréhension.

Les secousses ont commencé au mois de décembre. Au début imperceptibles, puis de plus en plus fortes, les sismologues appellent cela un « essaim sismique ». Il peut précéder un tremblement de terre de plus vaste portée, mais il peut aussi être un épisode isolé. Quand une commission d’experts se réunit pour évaluer le risque d’un événement sismique majeur à L’Aquila, les conclusions sont rassurantes : il est peu probable que l’essaim sismique culmine en un tremblement de terre destructeur. Aquilani, restez tranquilles !

Depuis mon retour, on ne parle que de secousses, fortes ou moins fortes, d’objets qu’elles font danser, de gens qui descendent dans la rue. Il y a ceux qui se couchent habillés, ceux qui préfèrent dormir dans leur voiture, ceux qui disent qu’il ne se passera rien et ceux qui commencent à avoir peur.

Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive.

J’ai des souvenirs qui datent du lycée. Pendant plus d’une semaine, nos cours s’arrêtèrent en milieu de matinée, l’établissement scolaire fut évacué plusieurs fois. La terre tremblait en Ombrie et dans les Marches, et nous percevions clairement les secousses. Mon frère, vingt ans plus tôt, avait couru avec une foule d’enfants se mettre à l’abri de bâtiments menaçants. Ma mère, encore au berceau, était restée bloquée dans une pièce, pendant que ma grand-mère, dans le plus grand effroi, la terre mobile sous ses pieds, essayait en vain d’ouvrir la porte.

Aux souvenirs de famille s’ajoute la mémoire estompée de l’histoire. Février 1703, la ville est rasée par un fort séisme. Les chroniques parlent de milliers de morts. Encore aujourd’hui le Carnaval à L’Aquila ne dure qu’une semaine, ce fut la pénitence que les habitants s’imposèrent pour calmer la colère de Dieu et honorer leur deuil.

Les gens ont dû s’échanger tous ces mots, tous ces souvenirs les jours précédents le tremblement de terre.

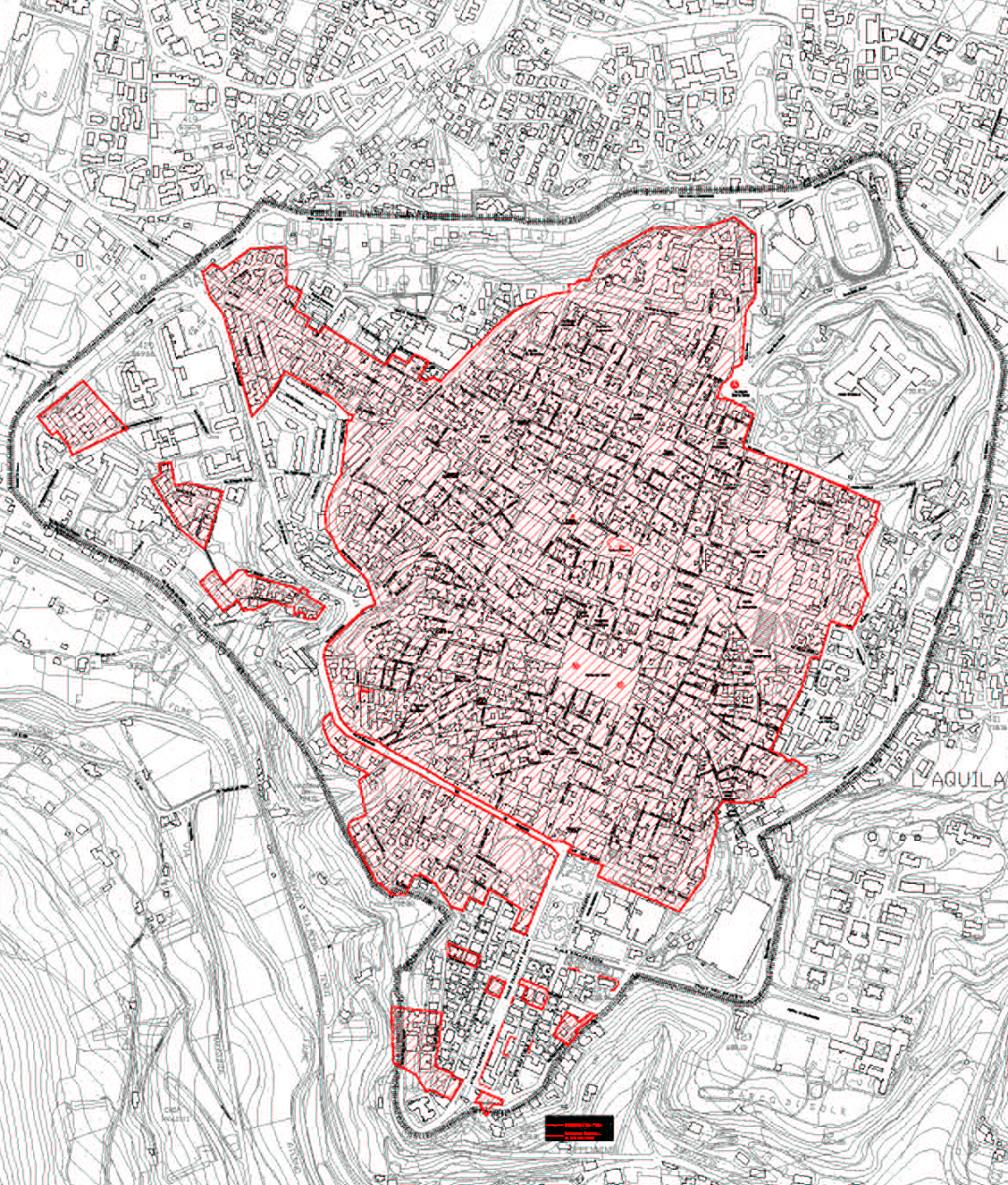

Le 6 avril 2009 à trois heures et demie du matin, le passé devient actualité, un séisme fait trembler l’Aquila. Le centre-ville est en grande partie détruit, nombre de maisons se sont écroulées. Certaines gardent une apparence de stabilité. Mais, une fois la porte ouverte, c’est un mur de décombres que l’on voit. Dix mille personnes environ habitaient ce centre-ville, qui restait le lieu des flâneries populaires.

L’aire endommagée est très vaste et dépasse le périmètre de la ville. Dans un rayon de trente kilomètres, de nombreux bâtiments sont devenus inhabitables. Six villages sont rasés. Quarante-neuf communes sont touchées. La population d’une plus vaste zone géographique est évacuée de manière préventive. Les secours se déversent sur la ville dès l’aube. Ils s’appliquent d’abord à sortir les corps des décombres, ensuite à organiser des lieux de rassemblement pour distribuer de l’eau, de la nourriture, des couvertures, des tentes. L’état d’urgence est déclaré, tous les pouvoirs passent à la Protezione Civile [1].

Ce jour-là, ma ville fut pulvérisée, désagrégée en images et en sons qui me tombèrent dessus comme une pluie de gouttelettes. Compte tenu de la distance qui me séparait d’elle (depuis une semaine j’étais de retour en France), il n’y avait que la radio et internet pour m’informer de son sort. Réticente et angoissée, je m’approchais des photos de journaux où je cherchais en vain à débusquer les traces d’un monde familier. Mais les images étaient froides et irréelles, fausses comme un décor en carton-pâte. Bouleversée, je regardais ma petite province noyée sous les décombres et transfigurée en événement médiatique. Miniaturisée, elle me regardait de cet abominable écran qui la rendait si mesquine, elle et ses gens devenus pour l’occasion des acteurs forcés.

Pendant des mois, ce piètre ersatz a représenté, pour moi comme pour tous les autres, la seule voie d’accès à de qui avait été avant notre monde réel.

Personne ne sera livré à lui-même

On compte soixante-dix mille sinistrés, hébergés dans des hôtels, sur la côte adriatique ou dans des campements.

En quelques semaines apparaissent cent soixante-douze camps d’hébergement. Une série de villages en toile bleue côtoie tous les centres habités. Ils sont indiqués par des panneaux de signalisation rouges où de nouveaux noms remplacent les anciens. Les villages de Paganica, Pizzoli et Tempera, gravement endommagés, perdent leur vie d’avant et leur nom. Les panneaux rouges avec le logo de la Protection Civile signalent de nouvelles réalités : le C.O.M. 1, le C.O.M. 2, le C.O.M. 3... C’est ce qu’ils appellent des Centres Opératifs Mixtes, des lieux d’accueil où trente-cinq mille habitants sont assistés par des équipes mixtes dans lesquelles opèrent la Protection Civile, la Croix Rouge, les chasseurs alpins et les bénévoles des associations autorisées. La coordination de l’ensemble est assurée par un pouvoir central : le DI.COMA.C, Direction de Commandement et de Contrôle. Ces quelques acronymes sont le prélude d’une redéfinition plus profonde de la géographie de la région.

L’invasion de la Protection Civile ne se fera pas par la force. C’est par une étreinte charitable qu’elle assure son emprise sur la région dévastée. Rien n’illustre mieux cette stratégie que le panneau que l’on trouve à l’entrée de chaque campement. Un homme et une femme, sur un fond rouge, abrités sous le toit d’une maison. Si on regarde le toit avec plus d’attention, on reconnaît un troisième personnage, plus grand, qui serre et domine les deux autres.

La nuit du 7 avril, les premières tentes sont déjà en place. On s’inscrit sur une liste et l’on attend qu’on nous attribue une place pour dormir. Petit à petit, ces campements de fortune s’agrandissent, on y rajoute une cuisine, une cantine, des toilettes, des salles d’eau. Tout ce qui peut permettre une vie décente pendant quelques temps, mais pas seulement. On y trouve aussi des grilles, des contrôles d’identité à l’entrée, le port d’un badge obligatoire, la police ou l’armée aux portes. Aux yeux d’un visiteur extérieur à la vie du camp, ce dernier apparaît comme une petite caserne. D’ailleurs on y hisse chaque matin le drapeau italien au son du clairon.

Les mesures de sécurité et de contrôle ne semblent pas indigner la population [2]. La pose de grillages autour de chaque campement doit apparaître au plus grand nombre comme un banal substitut aux murs de leurs maisons et le badge d’identification indispensable à l’entrée, l’équivalent d’une clé dans la serrure de leur porte. Clé précieuse puisque cette dernière sert de passe-partout dans les situations où le rescapé doit justifier de son identité pour faire valoir ses droits. Ces situations étant nombreuses, les habitants des campements ne se séparent jamais de leur badge, qu’ils portent le plus souvent autour du cou, comme un collier.

Chaque tente accueille entre six et huit personnes. Quand cela est possible, on essaye de se regrouper par famille, entre voisins ou entre amis. Malgré cela, le manque d’espace et la perte totale d’intimité deviendront vite une source importante de malaise. Pour des gens qui doivent faire le deuil d’un proche, d’une maison, d’une ville entière, l’absence de lieux de repli où pouvoir donner libre cours à sa peine entretient un état de nervosité, une tension sans relâche.

La vie dans les tendopoli (villages de toile) est lente et monotone. Les activités possibles sont très limitées. La survie est entièrement prise en charge par les bénévoles. Pour des raisons d’hygiène, l’accès à la cuisine est interdit aux assistés. Le ménage des espaces collectifs est également l’apanage de la Croix Rouge, Verte, Blanche ou de n’importe quelle autre association venue de loin pour apporter son aide. La dépendance est totale, mais peu de gens y accordent l’importance qu’elle mérite. Au-delà de quelques écrits qui relèvent plus de l’analyse anthropologique que du discours politique, personne ne proteste contre cet assistanat. À tel point qu’au moment du démantèlement forcé des camps, quand une poignée de résistants qui ne veulent pas quitter leur tente pour des hôtels loin de la ville se retrouvent seuls à devoir assurer la propreté des toilettes et des salles de bains, les bonnes consciences de gauche crient au scandale. Ces mêmes irréductibles, comme la presse les a baptisés, ont préféré se battre pour obtenir des tickets-restaurant plutôt que de se servir de la grande cuisinière à gaz qu’un comité d’habitants solidaires avait mis à leur disposition.

Le plus souvent, le réfugié a perdu son travail après le tremblement de terre et ses journées se déroulent toutes de manière identique sans que rien ne vienne le tirer de sa tente. La ville abandonnée, morte, n’offre aucun espace de rencontre, toutes les activités d’avant sont suspendues et rien ne semble les remplacer.

L’habitant des campements, ainsi délivré du souci de la vie quotidienne, n’a plus d’autre échappatoire que celle de consommer des services ou des produits. Il passe son temps à faire la queue : pour manger midi et soir, pour se servir de la machine à laver, pour la douche ou les toilettes, et pour accéder au magasin gratuit où il va chercher des habits et les chaussures dont il remplit sa tente.

La vie dans les hôtels, apparemment moins contraignante, produit le même type d’aliénation. Les pensionnaires portent un bracelet d’identification grâce auquel ils accèdent aux services mis à leur disposition. Les repas sont pris en charge. Les journées passent lentement dans l’attente d’informations provenant de leur ville d’origine. À des centaines de kilomètres de leurs maisons, des places et des rues qu’ils avaient l’habitude d’arpenter, le sentiment qui domine est le désarroi.

Les premiers jours, je n’ai qu’une suite d’intuitions, confuses et fugaces. J’attends le moment où je pourrai retrouver ma famille. Deux semaines après le séisme, j’arrive dans les Abruzzes. Ma famille s’est réfugiée chez mon frère, sur la côte adriatique, à une centaine de kilomètres de L’Aquila. Ils sont tous là, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère et sa femme, nos voisins, il ne manquait plus que moi. Nous sommes ensemble, petite tribu dans un monde hostile. La vie quotidienne n’a rien de simple. La peur, l’ennui, le désespoir nous guettent. Nous sentons avec fatigue chaque minute s’écouler lentement. Nous sommes pressés et immobiles, nous voulons ressusciter notre monde et nous ne savons pas comment faire.

C.A.S.E.

Quelques jours après le 6 avril, quand la peur suscitée par ce moment commence à s’estomper et l’angoisse du futur à s’emparer des gens, tous les Aquilani craignent l’arrivée des containers (modules d’habitation préfabriqués comme solution temporaire au manque de logement. Tristement connus pour avoir servi pendant trente ans d’habitation principale à de nombreuses familles privées de logements par un autre tremblement de terre, en Campanie, au début des années quatre-vingt, les containers sont restés le symbole de la reconstruction d’État qui n’aboutit jamais.

C’est dans ce contexte que le gouvernement annonce la construction de nouveaux lotissements en marge de la ville, pour reloger les habitants. C’est le projet C.A.S.E. (ensemble de maisons antisismiques, soutenables et éco-compatibles). L’acronyme est une véritable opération marketing. « Casa » en italien veut dire maison, c’est-à-dire ce lieu de protection que beaucoup ont perdu la nuit du 5 au 6 avril, et que toute le monde voudrait retrouver.

Cependant, les promesses du gouvernement éludent la question centrale : la reconstruction. Le nouveau modèle de gestion de crise proposé à L’Aquila ne prévoit que du neuf. Consciente des tensions que l’abandon de toute perspective de reconstruction peut engendrer dans la population, la Protection Civile annonce que les nouveaux bâtiments seront à la fois provisoires et définitifs. La contradiction n’est qu’apparente. Les sinistrés ne feront qu’un usage temporaire des bâtiments, qu’ils quitteront (peut-être un jour ?) pour retrouver leur ancienne habitation. La présence des immeubles sera, en revanche, définitive et viendra répondre aux exigences du territoire, par exemple en transformant ces pâtés de maisons en cités universitaires dernier cri. Les nouveaux bâtiments viendront ainsi enrichir un parc immobilier qui, depuis les années cinquante, est passé de cinq cents à trois mille cent hectares, sachant que les immeubles habités ne représentent au 58% de l’ensemble. Un recensement d’avant le séisme montrait que 16% des appartement de L’Aquila étaient vides, ce qui correspond à cinq mille cent soixante-dix-sept appartements. Quand les Aquilani rentreront dans leurs habitations, il y aura trois mille deux cent trente hectares bâtis et neuf mille six cent soixante-dix-sept appartements seront laissés vides.

Tout cela est décidé le lendemain du séisme et officialisé trois semaines plus tard. La grande spéculation immobilière ne peut pas attendre. Les habitants, eux, doivent se montrer patients. La conséquence directe des choix du gouvernement est le prolongement du séjour dans les campements, qui restent en place jusqu’au mois d’octobre. À leur fermeture, les campeurs sont invités à attendre l’assignation d’un appartement dans des casernes [3] ou dans des hôtels, parfois à L’Aquila, le plus souvent loin de la ville.

Au mois d’août, la Protection Civile diffuse un questionnaire pour évaluer le besoin de logements. Quatre mois se sont écoulés depuis les décisions du gouvernement. Des terrains agricoles ont été expropriés, puis rendus constructibles, et les chantiers du projet C.A.S.E. sont déjà entamés. Le questionnaire, en réalité un recensement de la population en difficulté, révèle que le nombre de personnes ayant perdu leur domicile s’élève à 33.433, parmi lesquelles seule une petite partie a trouvé un logement et ne souhaite pas rentrer dans un appartement du projet C.A.S.E. Ce dernier, conçu pour loger quinze mille personnes, devient encore plus ambitieux et à la fin des travaux, il sera capable d’en loger dix-sept mille.

Entre-temps, la nouvelle situation établie par le recensement oblige les administrateurs locaux et l’État à trouver d’autres solutions. Après une faible et impopulaire bataille pour installer des M.A.R. (simples mobil-homes), la mairie cède aux pressions de la Protection Civile et commence la construction des M.A.P. (modules antisismiques provisoires). Dans les hameaux qui entourent la ville, une nouvelle coulée de béton vient accueillir des maisonnettes en bois.

Jamais ne seront prises en compte les solutions qui n’impliquent pas de nouvelles constructions. Malgré l’existence d’appartements vides et de résidences secondaires habitables moyennant quelques travaux, rien ne sera tenté en cette direction. Le marché des loyers peut grossir avec celui du bâtiment.

Sage comme une image

Pendant que les décisions du gouvernement sur le destin de la ville se précisent à coups de déclarations télévisées, les habitants des villages de toile deviennent les protagonistes improvisés d’un reality show. Des hommes et des femmes armés de microphones invitent les rescapés à de petites mises en scène. Ils choisissent uen tente où vit de préférence une famille avec des enfants, entrent, posent des questions, filment le quotidien. On leur demande même parfois de jouer une situation : les parents couchent les enfants, les font parler de leurs peurs et les rassurent.

Il y a peu de gêne face à ce voyeurisme éhonté. Habitués depuis longtemps à regarder le monde travers une boîte, la plupart des gens ne se privent pas de la possibilité de sauter dedans. Pour beaucoup, c’est la seule manière de faire exister ce qu’ils viennent de vivre. Le public est le seul maître de leur avenir. Les mécanismes qui régissent le monde de la communication sont bien intégrés par tous les habitants. Il faut parler d’eux, faire parler de leur ville, de leur drame. C’est le seul moyen de multiplier les aides et de solliciter l’action du gouvernement. Combien de fois ont-ils déjà participé à ce jeu en qualité de spectateurs éloignés, combien de fois, face aux tristes images que la télé leur propose en intermède, ont-ils composé sur le clavier de leur portable le numéro magique qui les déchargeait d’un euro à la faveur de plus malheureux. Seulement cette fois, voilà, les rôles sont renversés : ce sont eux les malheureux, et dans leur impuissance ils ne peuvent qu’accepter les règles d’un jeu qu’ils connaissent bien. Totalement tournés vers l’extérieur, ils finissent par s’absenter de ce qui advient au plus près d’eux.

Ainsi, l’interdiction de tenir des assemblées à l’intérieur des campements sera promulguée sans provoquer de tollé. Ainsi, par une simple circulaire, la DI.COMA.C. informe tous les campements (C.O.M.) qu’aucune assemblée n’est autorisée à l’intérieur des grilles. Il en va de même pour la possibilité de distribuer des tracts. Motif de cette résolution : les campements sont des espaces privés, la politique ne peut donc pas s’y introduire sans occasionner de gêne. Ces espaces « privés » regroupent des centaines de personnes, toutes ayant des opinions politiques différentes ; l’introduction du débat dans un tel contexte n’aurait d’autres résultats qu’une augmentation des tensions et de l’agressivité. Dans ce même souci de tranquillité, quelques mois plus tard, une nouvelle circulaire, la 15 277, dicte la ligne pour des nouveaux régimes alimentaires : le café, l’alcool, le chocolat et tout autre substance excitante sont rayés du menu.

Quand tombe l’interdiction d’ouvrir des assemblées, les élections européennes approchent en Italie. Et comme toujours, le conflit électoral se polarise entre pro et anti Berlusconi. La gauche crie au scandale, l’interdiction passant pour une manière d’empêcher le déroulement de la campagne électorale à l’avantage de la droite. Car Berlusconi, qui multiplie les interventions sur les plateaux télévisés, est le mieux placé pour faire valoir son action auprès des populations sinistrées. Mais si la tentative d’empêcher les meetings est critiquable, on peut s’interroger sur la pertinence de dépenser, localement, tant d’énergie pour un rendez-vous électoral qui ne dira rien sur les problèmes qui préoccupent la ville. Il semble au contraire beaucoup plus inquiétant que, sous prétexte de protéger les rescapés de l’invasion de tracts et de haut-parleurs criant le nom des candidats, on empêche toute discussion sur l’avenir de chacun et de la ville dans son ensemble. Peu de gens relèvent le problème, et jamais les habitants ne violeront les règles, par exemple en improvisant une assemblée sauvage dans le grand chapiteau qui sert de cantine. Quand l’interdiction de s’assembler commence à s’ébruiter dans les journaux, peu avant le G8 [4], les journalistes se moquent des carabinieri qui viennent dissoudre des groupes de quatre ou cinq personnes qui discutent de politique. Personne ne s’inquiète sérieusement du manque de réaction de la population.

Une fois le G8 passé et les chantiers du plan C.A.S.E. Ouverts, les premières assemblées sont autorisées.

Retour vers le futur

Immédiatement après le séisme, le centre-ville fut encerclé par l’armée et interdit d’accès. Les secousses continuèrent, certes moins fortes, mais le risque de nouveaux écroulements justifia aux yeux de la majorité la présence des camionnettes militaires, bloquant tous les accès au vieux centre.

Deux ans après le séisme, le centre-ville reste en grande partie fermé. L’armée surveille toujours les voies d’accès à la zone rouge, même si sa présence se fait plus discrète. Les anciens habitants de maisons aujourd’hui à l’abandon n’ont pas le droit de rentrer chez eux, si ce n’est accompagnés par des pompiers. Regagner sa propre maison est assimilé à une violation de domicile qui peut valoir une amende atteignant mille euros. Les décombres continuent à s’entasser sur les places, loin du regard des touristes qui, depuis le 6 avril, viennent photographier la ville meurtrie.

Le pôle de la vie citadine a basculé du centre-ville à la périphérie. Des maisonnettes en bois fleurissent le long des artères principales du nouvel ordre urbain. Ce sont des activités commerciales (bar, restaurant, magasins, salons de coiffure...) qui redémarrent comme elles peuvent, là où elles peuvent. Dans ces lieux vient se concentrer toute la vie sociale. Étourdis par l’ennui, perdus dans un milieu social complètement éclaté, dépossédés de toute emprise matérielle sur leur vie, angoissés par l’incertitude face à l’avenir, les Aquilani s’oublient un instant en faisant le tour des magasins et des cafés qui rouvrent les premiers. Les espaces marchands restent le seul décor des rencontres entre les gens.

L’Aquila, petite ville de province, est en passe de se transformer en métropole. Tous les déplacements se font en voiture, en raison de l’éparpillement de l’habitat, mais aussi de la disparition des lieux de flânerie. Le centre-ville, cœur de la vie sociale avant le séisme, n’a jamais retrouvé sa raison d’être. Même quand il sera partiellement rouvert au public, on ne pourra plus espérer y rencontrer des amis par hasard. Les volets sont fermés, les rues silencieuses et sombres, les tas de gravats toujours en attente. Si l’on veut rencontrer du monde, il faut courir les magasins, se déplacer en bagnole d’un café à un autre, être prêt à traverser la ville dans les embouteillages. Le temps de transport s’est dilaté. Tout ce qui était près s’éloigne.

Ce processus avait commencé à s’esquisser bien avant le tremblement de terre. Depuis dix ans, le visage de la ville avait changé. De plus en plus vite, les campagnes abandonnées avaient fait place aux centres commerciaux avec, d’abord, la COOP (chaîne italienne de supermarché), puis LIDL. Mais le vrai centre commercial qui avait fait ressembler L’Aquila à toutes les autres villes modernes a été L’Aquilone, avec un Leclerc, un magasin Bata et tant d’autres chaînes. Après le tremblement de terre, il devient le principal lieu de rendez-vous. Le centre commercial, de construction récente, est l’étrange pont qui unit le passé, avant le 6 avril, et l’avenir. Sa structure préfabriquée est sortie indemne des secousses. Le centre commercial devient un lieu convivial et, ironie du sort, un modèle d’habitation.

Suite au séisme, dans les cabanons de shopping, les locaux commerciaux encore libres se remplissent d’anciens et nouveaux commerçants. Le plus souvent ils s’installent comme employés pour des nouvelles chaînes de magasins qui ont décidé d’investir dans la région. Trois nouveaux centres commerciaux ouvrent autour de la ville. À L’Aquila arrivent Carrefour et Décathlon. C’est la fin des commerces de proximité, déjà en difficulté et maintenant rayés de la carte.

Une fois la fatigante tournée des bars et des magasins achevée, le rescapé du séisme rentre à la C.A.S.E. Les habitations que le gouvernement a fait construire sont au goût de l’époque. Les bâtiments reposent sur des plaques antisismiques tenues par des colonnes en béton. Lambrissés et avec des structures en métal, ils arborent des volets en couleur et de grandes baies vitrées. L’intérieur est meublé aux frais de l’État. Canapé, table pour le repas, casseroles, machine à laver, téléviseur écran plat, tout a un style IKEA, mais tout a été fabriqué en Italie. Les appartements, de tailles différentes selon le nombre d’habitants, se ressemblent tous, comme dans un hôtel. On peut se tromper de porte et rentrer chez le voisin sans remarquer la différence. Les meubles que chacun possédait avant le 6 avril ne trouvent pas leur place dans les nouveaux appartements. Le nombre de bureaux à contacter et de formulaires à remplir pour changer l’aménagement intérieur de son logement décourage même les plus têtus. Quand cela est possible, les meublent restent dans les anciens appartements, dans l’attente de travaux. Le plus souvent, il faut vendre ce que l’on possédait et qui n’a plus sa place à côté du nouvel ameublement. Parfois, quand il s’agit d’objets de valeur, on paye un garde-meuble où entasser le passé en attente.

L’emplacement des immeubles fait des C.A.S.E. des quartiers-dortoirs, isolés de tout. Aucun déplacement n’est possible sans voiture. Il s’agit d’une nouvelle configuration de l’espace social, un espace morcelé qui s’oppose à celui, hétérogène mais continu, qui caractérisait la ville d’avant. L’école, le quartier, le travail, le jeu, les amis, la maison ne cohabitent plus dans un même quartier. À chaque activité est assigné un lieu et les chevauchements sont rares. Que des espaces indépendants, donc, entre lesquels on se déplace en voiture.

Dans un tel contexte, la mairie signe un accord avec IBM, pour transformer L’Aquila en une smarter town [5]. Équipée de puces, caméras, capteurs et connexions de toute sorte, la ville deviendra ainsi plus « intelligente ». Objectif de la collaboration : recourir à la technologie pour conjuguer ensemble la tradition et les exigences liées à une nouvelle qualité de vie. « L’urgence sociale que vit L’Aquila depuis le tremblement de terre implique des réponses innovantes » dit l’adjoint au maire ; « l’usage de technologies modernes a pour but de satisfaire de manière concrète les besoins sociaux actuellement parcellisés et démembrés ». Inutile d’espérer revenir à la vie d’avant, Internet et le tout-numérique viendront remplacer tout cela. Les vieux et les malades seront assistés par ordinateur. Les enfants pourront communiquer via Facebook. Les adultes s’occuperont de leur vie administrative par ordinateur, sans avoir besoin de se rendre dans cette ville où se déplacer est devenu un problème. De ce fait, l’administration sera encore un peu plus à l’abri des citoyens, un écran mettre la bonne distance entre les décideurs et les exécutants, le tout agrémenté du bon droit de laisser son commentaire sur chaque service.

Voilà que L’Aquila, débarrassée d’un seul coup de son passé récent, est lancée à toute vitesse vers l’avenir [6].

Dans les limites de l’indignation

A L’Aquila, il s’est passé tout cela et bien d’autres choses, mais il n’y a pas eu de réaction politique à la hauteur des événements. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de tentatives, mais elles n’étaient pas adaptées à la situation réelle.

Quand les rouages de la Protection Civile se mettent en marche et que les intentions du gouvernement se précisent, les premiers comités citoyens se constituent. Ce sont des groupes de gens qui se retrouvent autour d’intérêts communs ou d’expériences partagées et qui sentent l’urgence de se prononcer sur le destin de la ville. Le plus souvent, ces comités se présentent comme apolitiques, ils veulent de cette manière montrer qu’ils ne sont pas reliés à des partis, mais aussi signifier leur ouverture à la population. Cependant la définition est ambiguë et cette ambiguïté n’aura de cesse de les rattraper. Car la tâche à laquelle ils s’attellent, c’est-à-dire arracher le monopole des décisions aux mains de l’État et penser la reconstruction de la ville, est une tâche éminemment politique qui requiert la formation d’un point de vue. Pour cela, il ne suffit pas de jouer les porte-parole du peuple.

Chaque comité développe des activités différentes. Certains se composent d’architectes et se concentrent sur la reconstruction urbaine. D’autres d’entrepreneurs qui s’occupent surtout de la reconstruction économique. D’autres encore regroupent des parents de victimes, leur activité se concentrant sur le versant juridique [7].

Malgré leur spécialisation, les comités sont conscients de la nécessité de se coordonner afin de constituer un front d’opposition aux choix du gouvernement. Les premières rencontres s’avèrent très difficiles. On se transmet des informations, on y parle des dangers que court la ville avec la reconstruction, on rêve de propositions alternatives. Cependant, les participants à ces rendez-vous sont peu nombreux et l’activité principale, du moins au début, consiste à aller à la rencontre des gens dans les hôtels et les campements.

Sur la côte adriatique, quelques habitants de bonne volonté organisent les premières assemblées. Les rencontres sont confuses. La situation est d’une complexité telle que les discussions peuvent difficilement aboutir. Les gens sont encore sous le choc, les esprits sont prisonniers du souvenir de ces trente secondes qui ont changé leur vie, et ils peinent à se projeter vers l’avenir. Il faut ajouter à ces circonstances extraordinaires l’incapacité ordinaire de discuter et de décider ensemble. On ne suit pas le déroulement de la discussion, on ne respecte pas les tours de parole, on crie, et au final, on veut des solutions toutes faites. Car à L’Aquila comme ailleurs, les assemblées citadines n’étaient pas monnaie-courante : les décisions sont prises par les élus ou par les experts et les habitants se contentent de s’indigner de temps en temps.

En ville, les rencontres publiques tardent à commencer. L’interdiction des réunions dans les campements est respectée et elle finit, au moins symboliquement, par peser sur l’ensemble de l’espace urbain. Le centre historique est bloqué, les bâtiments béants sur la rue, le sentiment de fragilité et d’insécurité permanente entretenu par les secousses qui continuent : tout transforme l’espace extérieur aux camps en un désert inhabitable. Seul un groupe de jeunes ose franchir le seuil et sortir des campements. Ils occupent un parc où ils installent une cuisine, des tentes et un grand chapiteau pour pouvoir accueillir des discussions. Malgré la méfiance que suscite ce groupe de jeunes gauchistes, ce lieu devient le centre de l’activité politique des comités.

Le premier acte politique des comités est la campagne 100% transparence, reconstruction, participation. Elle soulève trois questions essentielles : la reconstruction de la ville dans son ensemble ; le droit de regard de la population sur les modalités de cette reconstruction ; et la nécessité que les décisions sur l’avenir soient le fruit d’une réflexion commune de tous les habitants.

Cette campagne s’adresse avant tout aux médias et aux administrations (communales, régionales et étatiques). La stratégie consiste à dénoncer, au niveau national, un dirigisme étatique qui opère contre la volonté de la population, afin de faire pression sur les institutions pour qu’elles s’ouvrent à une confrontation démocratique. Cependant, la campagne 100% n’est pas le fruit d’une poussée populaire. A bien y regarder, elle naît justement pour pallier le manque de réactions de la population locale. Les assemblées, au lieu de se propager et d’embrayer sur des idées ou des nouvelles rencontres, s’essoufflent. Les grognements des gens restent sans conséquence. Si les Aquilani se plaignent de leur situation et des décisions du gouvernement, ils ne sont pas pour autant prêts à s’insurger. S’ils ne font pas confiance à l’État, ils ne se font pas non plus confiance, ni à eux-mêmes ni les uns aux autres. Par conséquent, ils attendent et s’en remettent à la décision des pouvoirs les plus influents. La soif de démocratie est donc bien peu partagée. Pour tenter d’avancer dans un tel contexte, les comités parient sur le pouvoir symbolique d’une campagne nationale relayée par la presse, avec des mots d’ordre simples. Et le pari ne sera pas entièrement perdu, car au mois de juin quelques milliers de personnes se rendent à Rome pour manifester contre le décret-loi sur la reconstruction. Il s’agit, néanmoins, d’exceptions qui ne changent rien à l’apathie quotidienne de la population.

Par la suite, les comités continuent d’organiser des assemblées et des réunions en prenant tour à tour le rôle de contestataire, de médiateur ou d’interlocuteur. Ainsi, ils envahissent le conseil communal où ils demandent le droit de parole, ils manifestent contre Berlusconi lors de la venue du président du conseil, ils contestent la Protection Civile lors de l’inauguration des nouvelles maisons. Quand cela devient autorisé, ils arpentent les campements pour essayer d’organiser le mécontentement des habitants. Souvent ils y organisent des rendez-vous entre la population, la Protection Civile et la Mairie afin de fournir des réponses aux questions des gens. Aussi, dans le souci d’entamer le débat sur la reconstruction, ils promeuvent une série de rencontres publiques où les experts et les autorités compétentes sont invités à parler de reconstruction économique, urbaine, sociale. Toutes ces rencontres sont asymétriques. Les institutions sont presque systématiquement invitées à intervenir pour expliquer leur manière de procéder. Elles s’accordent de longues interventions où elles perdent régulièrement le public dans une forêt de promesses, de données techniques, de chicanes bureaucratiques. Le temps de parole qui reste à disposition des simples participants est très court et il est impossible d’engager une véritable discussion. Le plus souvent, les interventions se suivent les unes les autres sans développer une réflexion ou avancer vers une décision.

Le seul sursaut d’indignation populaire advient presque un an après le séisme, quand les journaux italiens publient une conversation téléphonique entre deux entrepreneurs du BTP qui, le lendemain du tremblement de terre, se réjouissent des bonnes affaires que la Protection Civile va leur procurer. Le centre ville est alors envahi par les habitants qui rompent les barrages de police et accèdent pour la première fois à l’ancienne place de la mairie où trône un énorme tas de décombres encore en attente. A partir de ce moment les Aquilani se donnent rendez-vous tous les dimanches pour aller vider le centre-ville de ses décombres. Mais encore une fois, l’enthousiasme ne sera que passager.

Je ne voulais pas perdre ma ville, je ne voulais pas qu’elle se transforme, qu’elle me devienne étrangère. Je voulais me battre et j’ai dû me résigner. Je ne sais pas s’il était possible que les choses se passent autrement, mais je sais que certains éléments de cette histoire m’ont donné à réfléchir plus que d’autres.

En premier lieu, l’omniprésence, dans la bataille politique, de caméras, d’appareils photo et de kits permettant la communication de masse. Ce n’est pas l’absence d’anonymat qui me pose problème, mais bien plus le pouvoir qui est accordé à ces outils. Les individus n’étant pas capables d’exercer leur pouvoir de décision, ils le délèguent aux moyens d’information et de communication. Quand les comités arrivent devant les campements pour y distribuer des tracts et qu’ils se voient refuser l’accès, ils ne reviennent pas plus nombreux pour entrer par la force. Ils s’organisent et reviennent accompagnés d’une caméra. C’est à l’objectif enregistreur qu’ils remettent le pouvoir de les faire rentrer. Si cela ne marche pas, l’enregistrement témoigne de leur tentative et la transforme en action, une action de dénonciation. Les images peuvent alors voyager dans le cyberespace et raconter ce qu’il se passe à L’Aquila. Le pouvoir de décision et d’action cède le pas au pouvoir d’information. Mais qu’est-ce qu’il peut, ce pouvoir ? L’information est bien sûr un préalable à l’action, mais elle n’était pas absente dans notre situation. Si les médias officiels ont déformé les événements, s’ils ont clamé haut et fort la reconstruction d’une ville qui n’a jamais eu lieu, à L’Aquila la réalité est sous les yeux de tout le monde. Si la Protection Civile a fait une campagne mensongère autour des C.A.S.E., les gens avaient l’expérience directe pour la démentir. Ce n’est pas l’information qui a fait défaut, mais la capacité de ressentir la violence des choix subis, d’en juger et d’agir en conséquence. Cette capacité repose sur la reconnaissance de valeurs communes. Elle ne s’acquiert pas par la simple connaissance des faits. Elle se cultive, à travers la confrontation et l’échange avec les autres. C’est donc par les actes, la discussion et la diffusion de textes qu’on aurait pu espérer que des réactions surgissent.

Au contraire, l’attention excessive portée aux moyens de communication m’apparaît comme une tentative de contourner le vrai problème, c’est-à-dire l’état d’impuissance dans lequel la population est plongée. Les médias offrent une excuse à cette absence de réaction (ils dissimulent les problèmes et diffusent de fausses informations), mais ils alimentent aussi le fantasme qu’à travers eux, on pourrait toucher une communauté plus vaste, la communauté nationale. Ce fantasme finit par se substituer à la réalité et la dimension nationale, plus prometteuse, en vient parfois à supplanter les enjeux locaux.

La distance qui s’est introduite entre la réalité et l’activité politique n’a cessé de m’étonner. Un exemple parmi d’autres. Il y a presque un an, j’ai assisté à une réunion publique, organisée par les comités citoyens, sur une reconstruction éco-compatible. Des experts avaient été invités pour expliquer tous les avantages d’une installation de panneaux solaires sur l’ensemble des toits de la ville. Le maire, invité à la table des intervenants et responsable de la reconstruction, se montre favorable à cette proposition. L’assemblée s’oriente vers la décision de faire pression sur le gouvernement afin qu’il aide financièrement l’achat de panneaux solaires.

Ce n’est pas la première fois que j’entends parler de développement durable à L’Aquila, je connais l’argumentaire et ses contradictions. Ce qui m’a frappée, c’est surtout le caractère totalement décalé de cet événement. L’assemblée avait lieu sous un chapiteau depuis peu installé sur la place principale de la ville. C’était une partie du centre qui avait été rouverte au public. Tout autour du chapiteau les grillages bloquaient les rues. A gauche se trouvait une église éventrée, à droite tous les bâtiments étaient fermés. En se faufilant entre les grilles, on découvrait d’autres places où les décombres s’entassaient depuis le mois d’avril 2009. La reconstruction de la ville n’avait pas commencé et rien ne laissait espérer que la situation changerait rapidement. Cependant les comités, le maire et les habitants intéressés discutaient des améliorations à apporter comme si la bataille pour la reconstruction était gagnée et les chantiers prêts à s’ouvrir. Je comprends la nécessité de penser l’avenir, mais si ce dernier est complètement détaché d’une perception du présent, cela relève d’une attitude pathologique, d’une double pensée. Quant au rêve de faire de L’Aquila un modèle de « ville verte », il vient remédier au manque d’engagement moral d’aujourd’hui en promettant, pour demain, la réalisation de plus hauts idéaux.

Le dernier point douloureux se résume en une phrase : « il faut faire du tremblement de terre une opportunité ». Une formule qui ne surprend guère quand elle sort de la bouche des puissants, tant elle est emblématique de leur mépris pour ce qui a été perdu et ne reviendra plus. Pourtant, très vite, elle se répand. Je l’entends sortir de toutes les bouches et je me demande naïvement qui saisira cette opportunité. Malheureusement, je connais la réponse.

Les habitants de L’Aquila vivaient dans une ville en voie d’expansion, ils se côtoyaient dans les cafés, dans les magasins et dans les rues du centre. Depuis longtemps ils ne formaient pluis une communauté. La politique était l’affaire des partis et des syndicats. Les impératifs dominants étaient les mêmes qu’ailleurs : développement économique, tourisme, recherche universitaire. Le tremblement de terre ne fait pas vaciller des évidences, mais fait table rase des derniers lests du passé. Comment les choses auraient-elle pu se passer autrement, puisque dans cette ville n’existait aucune parole publique, aucune habitude de discussion collective, aucune ambition de définir le bien commun, aucune réflexion critique sur l’évolution des trente dernières années. Sans une communauté qui sache se poser la question de ce qui est désirable pour elle, ce sont inévitablement les puissances de l’époque qui décideront pour elle. Rien d’étonnant donc si, après le séisme, un comité de jeunes architectes ébauche un programme de reconstruction qui prévoit le « devenir-intelligent » de notre ville. Nous allons harmoniser tradition et modernité, on me répète de partout, mais je ne trouve personne qui s’interroge sur la signification et les avantages de cette admirable synthèse.

Au final, je n’entrevois aucune opportunité, seulement une catastrophe. Dans le théâtre grec, ce mot désignait le dénouement de l’intrigue, le moment de vérité. Tout ce que j’ai vu, vécu, entendu n’est finalement pas très différent de ce qui se passe partout dans le monde au début du XXIème siècle. Les habitants délèguent tout aux institutions : de la nourriture au logement, des décisions privées jusqu’à la politique. Chaque situation a sa règle, son corpus d’experts, sa loi de déroulement et les gens ne voient d’autre possibilité que de s’adapter. Si un problème surgit, il est en général trop complexe pour que de simples individus sachent y apporter une réponse. La masse de contraintes qui régit une ville de soixante mille habitants laisse difficilement la place aux solutions particulières, à moins d’être prêts à se battre. C’est ainsi que se cultivent la soumission et l’impuissance.

Au moment du dernier acte, L’Aquila n’est qu’une parodie des sociétés contemporaines. Le leu où j’ai grandi a disparu, le désenchantement est accompli. Il ne me reste qu’une grande tristesse et l’effort de porter un regard lucide, sans artifice, sur les choses.

Milena